デクノボー精神とは何か

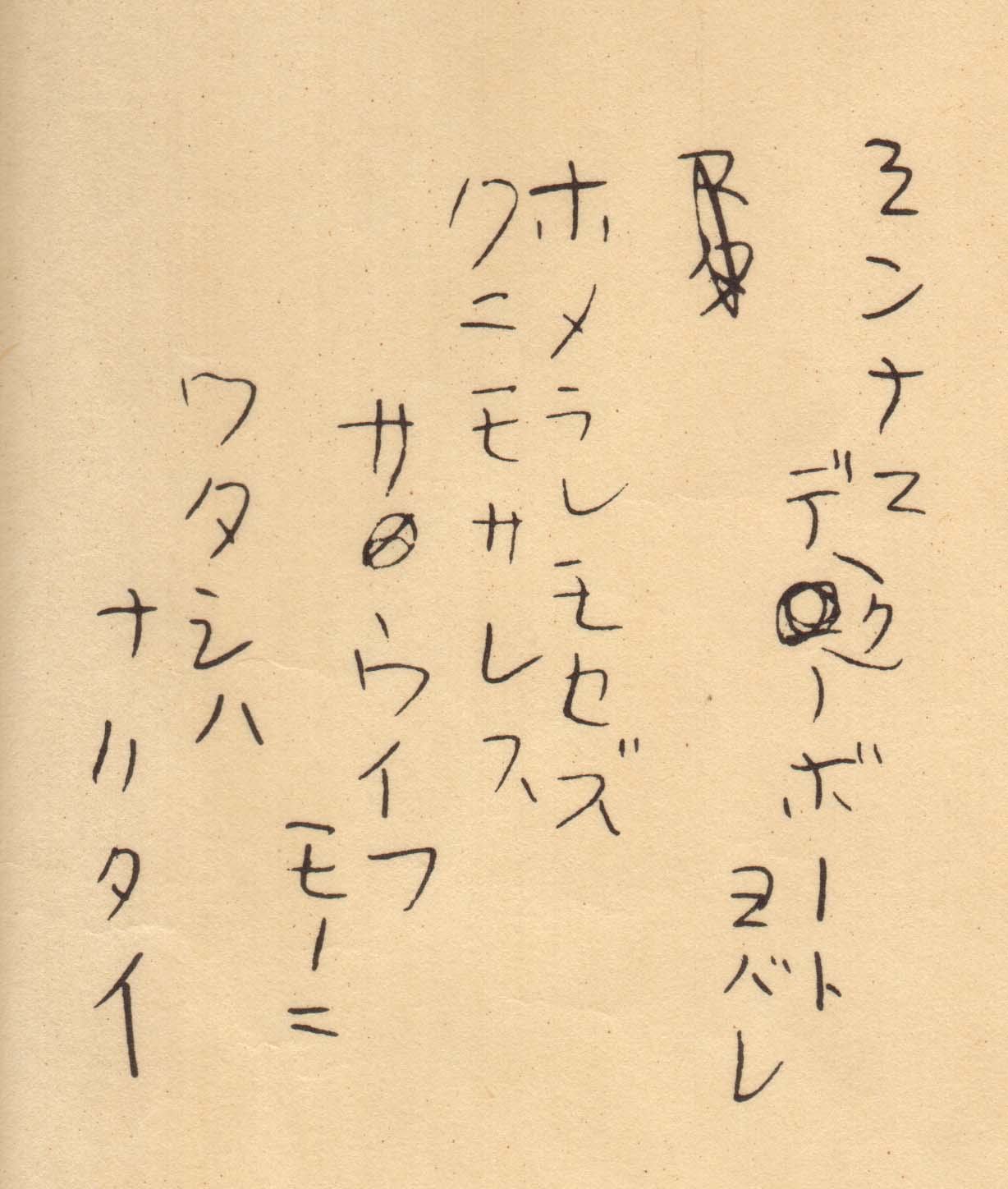

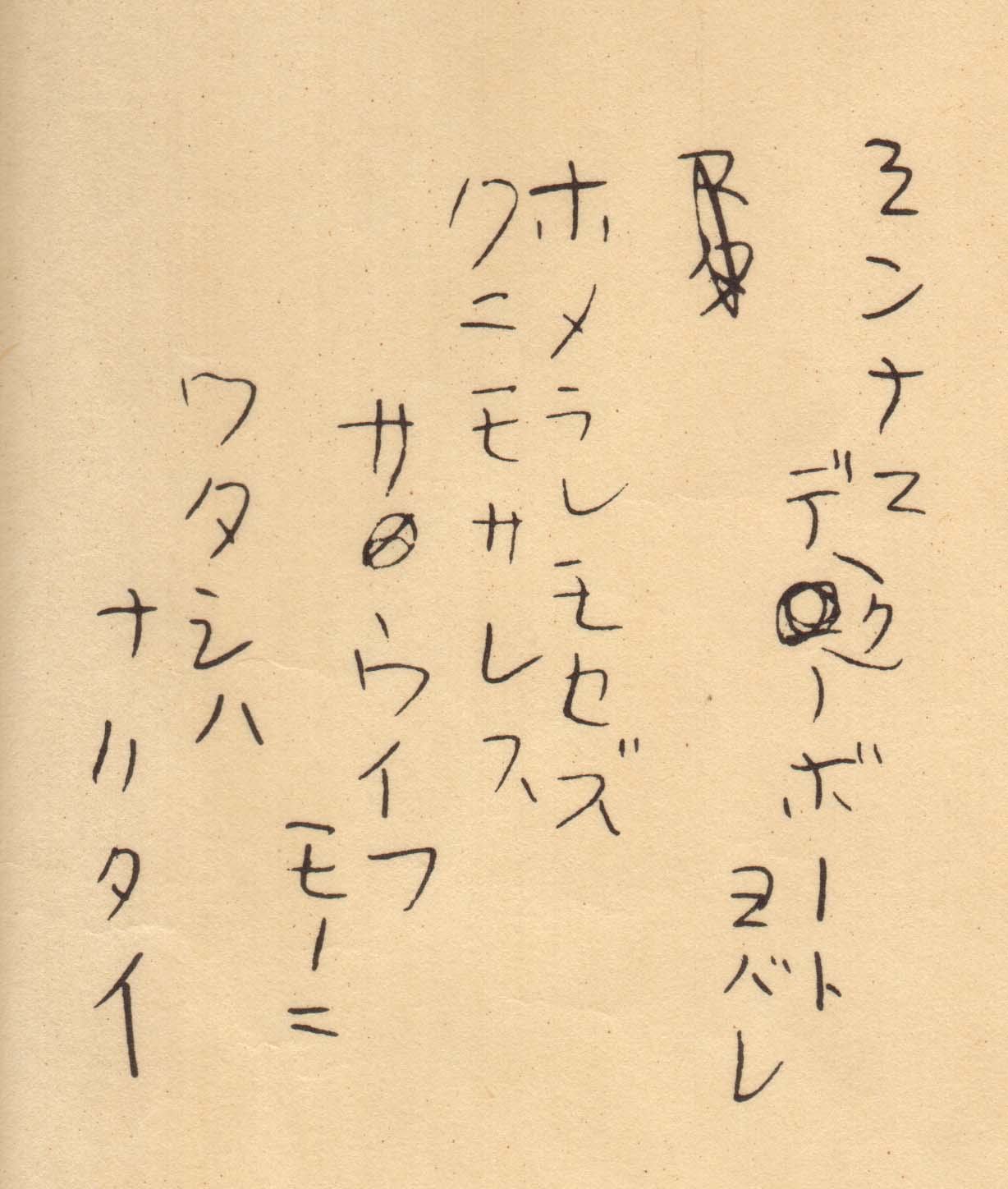

雨ニモマケズ/風ニモマケズ/雪ニモ夏ノ暑サニモ マケヌ/丈夫ナカラダヲモチ/欲ハナク/決シテ瞋ラズ/イツモシヅカニワラッテヰル/一日ニ玄米四合ト味噌ト少シノ野菜ヲタベ/アラユルコトヲ/ジブンヲカンジョウニ入レズニ/ヨク ミキキシ ワカリ/ソシテ ワスレズ/野原ノ松ノ林ノ蔭ノ/小サナ萱ブキノ小屋ニヰテ/東ニ病気ノコドモ アレバ/行ッテ看病シテヤリ/西ニツカレタ 母アレバ/行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ/南ニ 死ニサウナ人アレバ/行ッテ コハガラナクテモイイ トイヒ/北ニケンクヮヤ ソショウガ アレバ/ツマラナイカラ ヤメロトイヒ/ヒデリノトキハ ナミダヲナガシ/サムサノナツハ オロオロアルキ/ミンナニ デクノボートヨバレ/ホメラレモセズ/クニモサレズ/サウイフ モノニ/ワタシハ ナリタイ

この詩は宮澤賢治が亡くなる二年ほど前に手帳にメモ書きしたものである。ここに端的に現れている彼の思想は「デクノボー精神」と呼ばれている。 私がこの詩を授業で朗読させた時、ある生徒が質問した。

「先生、デクノボーって何ですか」と。

「デクノボーというのは、ボーッとしてて役に立たない人間のことをいうんだ」と私が答えた。

「じゃあどうして、デクモボーなんて呼ばれたいんですか?」とさらに質問する。

どうしてほめられもしない、相手にもされない、役にも立たない人間になりたいと賢治は宣言するのか。生徒は全く鋭く核心を突いてくる。この質問に答えるのはたいへん難しい。おそらく賢治の作品を全て丹念に読まねばなるまい。だがとりあえず、この詩の中で考えてみよう。「ボランティア精神」について考える糸口にもなると私は考えている。

さてこの詩の中で賢治は東西南北に走り、困っている人、苦しんでいる人を助けようとしているのだが、南に死にそうな人がいる時、「怖がらなくてもいい」と言っているところに注意してほしい。これは現代の合理主義的思考からみれば、全く「役に立たない」ことである。死にそうな人がいれば、少しでも命が助かるようにするのが医療の在り方である。もちろんその前のところで彼は、病気の子供がいれば看病してやると言っているが、それは治療ではない。あくまで「看病」なのだ。看病とは「病」を「看る」ことだ。治る病気は看ていれば治る。治らない病気は治らないのだ。それを一分、一秒延命したところで、何の意味があるのか。しかも、現在の医療は全て動物実験によって進められている。ネズミに癌細胞を移植して、ある薬を投与すると癌の増殖が抑制されるとか、ある遺伝子を移植すると、癌の進行が弱まるとか、そういう実験でたくさんの動物が犠牲になっている。ただただ人間の犠牲になるために、実験室で生まれ実験室で死んでいく動物たちがいる。そうまでして人間は生きたいのか、生きなければならないのか。賢治はそういう人間の在り方を生涯問い続けたのだ。人が生きるということは必ず他を犠牲にすることだ。そういう風にしか人は生きられないように出来上がっている。戦争中、医学のためと称して人体実験が行われた。それは裁判で裁かれたが、動物実験は許され、人体実験は許されないという根拠は何なのか。私にはわからない。医療現場で行われているそのような努力を非難するほどの根拠は私にはない。しかし、動物がそんなに犠牲になるのなら、私は長生きしなくてもいいと考える人がいて当然だ。どんなに医学が進歩しても死は免れない。だから最後は「死は怖くない」という確信が唯一の救いとなる。

また、北で「喧嘩」や「訴訟」があったとき、賢治はただ「つまらないからやめろ」と言いに行く。どちらが正しいとか正しくないとか、良いとか悪いとかではない。つまらないからやめろというのだ。私はこの言葉の重みにいつも圧倒される。喧嘩の当事者にとっては、これほど役に立たない言葉もあるまい。争いの当事者は言うだろう「この争いには正義がかかっているのだ」と。「私が負けることは正義が負けることになるのだ」と。しかし正義とは何なのか。争いをやめて皆が仲良く暮すことが本当の正義ではないのか。賢治はそう訴えているのだ。

こうしてみると、賢治の言動は世間的な意味で本当に「役に立たない」ことばかりだ。まさに「デクノボー」だ。しかし、世間でいう「役に立つ」ということがたいへん危険なものを含んでいるということは先の医療の進歩ということでもわかった。もし、役に立つ、立たないという観点でものをみるならば、知恵遅れの子供は役に立たないから生きる価値はないということになる。しかし、人は、生きるという点で絶対無差別であるはずだ。いや、どんな生き物も本来絶対無差別なのだ。寝たきりの人生も、世界を飛び回る華やかなスターの人生も全く同じ価値と意味を持っている。賢治は生涯、人の役に立ちたいと願い、実際、農民の肥料の相談や、土壌改良の相談をうけて文字通り東奔西走して体をこわし、病にたおれた。その人が「デクノボー」と呼ばれたいと言うのだ。これは「人の役に立っているなどと思い上がったらいけない」とか「ほめられたり、報酬を期待したりしたらボランティア精神は死ぬ」とか、そんな戒めの言葉ではない。そもそもボランティアなどというものは、全く何ら特殊なことではなく、近所のおばあさんと世間話をするのと同じ行為である。それを大げさに教育の中にボランティア活動を取り入れるだとか言うからおかしなことになる。疲れたお母さんがいたら、その荷物を持ってやることがどうして特別なことでしょう。老人ホームの慰問がボランティアだなどと考えたら大間違いだ。冗談もいいかげんにしてほしい。

それはまあともかくとして、賢治は本当に「デクノボー」になりたいと思っているのだ。知恵遅れの子供を見てみるがいい。彼等は天使のような心を持っている。世にいわゆる「聖人」とよばれる人はみな赤ん坊のような心をもっている。つまりそういうことなのだ。

人間の理想の姿は知恵遅れの子供に体現されている。

われわれは、そこを目指さなければならない。知恵遅れの子供はまさしく神に選ばれた人間である。われわれ凡人は苦しみ、悩んだ末にようやくそこに到達できるのだ。

デクノボー精神とは何か その二

前回では、宮澤賢治の「雨にも負けず」を引用しつつ、人間の理想の姿は知恵遅れの子供に体現されている、という結論に達したのでした。

今回はさらに別の例を引きながら「デクノボー的人間」のありかたについて考えてみましょう。

例えば、同じ賢治の作品「どんぐりと山猫」というお話では、どんぐりたちが互いに背比べなどをしながら争っています。「自分が一番背が高い」とか「自分が一番頭がとんがっていてかっこいいのだ」とか「自分が一番金色に光っていてえらいのだ」とか、勝手なことを言い合っている。山猫はこれらの連中にほとほと手を焼いて、一郎に助けを求める。山猫が「どうしたらいいでしょう」と言うと、一郎は笑いながら答える。「そんならこう言ったらいいでしょう。この中でいちばんばかで、めちゃくちゃで、まるでなっていないようなのがいちばんえらいとね。ぼくお説教できいたんです。」と。

ここでわたしたちは世の中の価値が逆転する瞬間に立ち合い、救われるのです。

−−デクノボーが一番えらい−−

しかし、ほとんどの人はこの話を単なる価値の相対化としてとらえ、一時的な慰めを感じるにすぎない。それでいいのでしょうか。

ここが一番肝心なところなんです。この話は単に「ばか」を慰める話ではないんです。単に争いの愚かさを教える話でもないんです。賢治は本気で言ってるんです。わたしたちも、これを本気で受けとめるのでなければ、こんな話を読んでも何の意味もないんです。私は冒頭で「知恵遅れの子供が人間の理想だ」といいました。それは本気で言っているのです。

中島敦に「名人伝」という作品があります。紀昌という男が天下一の弓の名人になろうと志を立てます。最初、飛衞という師について学び、五年後には虱の心臓を射抜くまでに上達する。次いで、霍山(かくざん)に住む甘蝿(かんよう)という師のもとで「不射の射」を学ぶ。「不射の射」とは弓矢を用いずに、狙ったものを射落とすという究極の技だ。紀昌はそこで九年間修業し、山を降りてくる。彼を迎えた故郷の人々の反応はこう書かれている。「人々は紀昌の顔つきの変わったのに驚いた。以前の負けず嫌いな精悍な面魂は何処かに影をひそめ、何の表情もない、木偶(でく)の如く愚者の如き容貌に変わっている」

「木偶」とはもちろんデクノボーのことである。天下一の名人となった紀昌は、しかしその後、一度も弓を手にすることはなかった。死ぬ二、三年前の或る日、老いた紀昌が、知人の家に招かれたところ、その家で一つの器具を見た。確かに見覚えのある道具だが、どうしてもその名前を思い出せないし、その用途も思い当らない。紀昌は弓という名もその使い方も忘れていたのである。

ここにもやはり価値の逆転がある。道を究めた人間は木偶のような愚かな顔つきになっている。紀昌は何のために長い年月修業したのか。彼は弓を忘れたデクノボーになるために弓を修業したのである。我々は何のために学ぶのか。忘れるために学ぶのである。全て忘れたデクノボーになるために学ぶのである。それでは何も学ばないのと同じではないのか。ある意味ではそのとおりである。しかしまたある意味では決定的に違う。

例えばスポーツなどで、最初に理論を学び、型を学び、何度も何度も同じ動作を繰り返しておぼえたら、それをすっかり忘れさせる。忘れた時に本当に自分のものになっているということがある。演劇でも、セリフをおぼえているうちはだめなのであって、セリフを忘れた時に真の演技ができるといわれたりする。あるいはまた「へたうま」というのがある。絵を習い始めた頃のぎこちない線とか構図とかをあえて用いて新鮮さをねらうのだ。例えばピカソの有名な「泣く女」などはうまいのだか下手なのだかわからない。子どものいだずら描きのようにも見える。しかし、ピカソの修行時代(青の時代といわれる)の作品はすごくうまいのだ。あるいはまた「ビギナーズラック」とよばれる現象がある。勝負事でもなんでも初心者がいきなり大勝ちしたり、賞賛を浴びたりするのだ。これはつまり、何も学ばない状態が本当は最も優れた状態だということを意味している。しかし、その「ビギナーズラック」は長くは続かない。そこでわれわれは長く厳しい修行を始めることになる。だから「能」の世界で「初心忘るべからず」という。「初心」とは要するに、「ビギナーズラック」の状態、あるいは舞台に初めて立った頃の未熟で下手な時代のことだ。「初心にかえれ」とはつまり「下手な時代に戻れ」ということだ。長く厳しい修業の方法をこれでもかこれでもかと述べてきて、最後に「初心にかえれ」という。「下手な時代に戻れ」という。そしてそれが秘伝中の秘伝だというのだ。こうしてみると「名人伝」と「花伝書」の内容は実は全く同じだということがわかる。

そこで再び問う。弓を忘れた晩年の紀昌と弓を学ぶ前の紀昌とは同じか否か。

再び答える。ある意味では全く同じであり、ある意味では全く異なる、と。同じだと思う人は、全ての人間の営みを愚かだと結論して学ぶのをやめるかもしれない。それはそれでいい。しかしその人はデクノボーにはなれない。人生ははかない、無意味だという人はとても賢い人である。しかし賢すぎてデクノボーにはなれないのである。

宮沢賢治は名前のとおり「賢い」人だった。賢すぎる人だった。その人が「デクノボー」になろうとしたことの意味はとてつもなく大きい。

わたしもまた、「デクノボー」になるために今日も学ばずにはおれない人間のひとりである。

おわり

デクノボー精神とは何か その三

宮沢賢治が「デクノボー」になりたいと言った意味を考えつづけているわけですが、その一つの答えが先日読んだ本に書かれております。 鍵山秀三郎氏の「小さな実践の一歩から」「掃除に学んだ人生の法則」(致知出版社)であります。鍵山さんは「イエローハット」という会社の社長さんですが、行商時代から徹底して掃除に命をかけてきたのです。

「私が掃除をしていても、みんなが感心するどころか、逆でした。社員の人たちは、よその会社はどんどん伸びていくのに、うちは一向に伸びない。それは社長が意気地がないからだ、掃除なんかをやっているから、よそとの競争に負けてしまうんだというような考えだったと思います。」

ここはまさしく「デクノボー」そのものであります。

「この四十年間、言ってみれば

プールに水一滴垂らすような努力をしてきました。

プールに水一滴垂らしても、増えたかどうだかわからない。

でも減ってはいない。間違いなく水一滴分だけ増えている。

そういう確信、というより、

それしか道が与えられていなかったから、

私はそのことをやり続けてきました。」

「だれにでもできる簡単なことを、だれにもできないほど続けてきた。」

「たばこの吸い殻一つ拾うということは実に小さなことであっても、広い心と大きな勇気がないと拾えませんよ。

日本の国をごみ一つない国にしようとして私はたばこの吸い殻を一つ拾っているのです。」

「みんなにデクノボーと呼ばれ、ほめられもせず、くにもされず、そういうものにわたしはなりたい」と言った賢治。ところが、死後、賢治はすごく「ほめられ」てしまいます。鍵山さんも、最初こそ「ほめられもせず」むしろバカにされさえしていましたが、今ではすごく「ほめられ」ています。「デクノボー」どころか全国の講演会などに引っ張りだこであります。

ここのところをどう考えるか。本当にすばらしいことなら必ずいつかは認められ、ほめられるのです。ほめられるためにやったのでなければほめられてもいいのでしょうか。そこのところが私にはわからない。そういう単純なことではないような気がするのです。

賢治の生前の実践は農家の肥料設計などで、その都度ずいぶん感謝されていたと思われます。貧しい人からはお金を取らずに自腹でやったということですから「デクノボー」とはほど遠いのです。小さい頃賢治はいじめられていたという話もあるようですが、彼は土地の名家に生まれたエリートです。そんないじめは一時的なものでしょう。その彼があえて「デクノボー」と呼ばれたいという、そこのところがわかるようでわからない。

たぶん彼は「デクノボー」には絶対にかなわないと思っていたのでしょう。賢治にしても鍵山氏にしても、これが世の中のためになるということをわかって(信じて)やっている。そこがおそらく「デクノボー」と違う。「デクノボー」は善悪ではなく、たぶん喜怒哀楽でやっている。ケンカする人を見るのは哀しいから止める。疲れた人を見ると気の毒だから手伝う。 感情とか好悪とかそういうレベルでやることがすべて天の理にかなっているということなのだろう。エリートの賢治には理性のフィルターを通さなければならないところを「デクノボー」は一気に正解に到達する。論語にいう「己の欲するところに従って矩(のり)を超えず」という境地だろう。

「デクノボー」こそが理想だという「逆説」がまたここにもある。

|

宮沢賢治が「デクノボー」になりたいと言った意味を考えつづけているわけですが、その一つの答えが先日読んだ本に書かれております。

宮沢賢治が「デクノボー」になりたいと言った意味を考えつづけているわけですが、その一つの答えが先日読んだ本に書かれております。