表紙>マイナスカルタ

後ろ向きでいきたい人に!座右の銘となることわざの数々。

プラス思考にうんざりしている人に!

世の中、そんなにプラス思考ばかりだったら味気ない。バランス感覚が大切だ。

ことわざこそバランス感覚の宝庫。「楽あれば苦あり。苦あれば楽あり」だ。

|

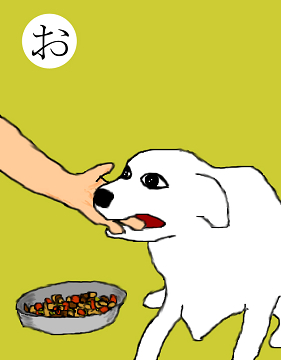

読み札 愛犬に手を噛まれる 解説 どんなにかわいがって育てても畜生は畜生だ。うちの飼い犬のポン太もそうだった。毎日散歩に連れて行ってやったり、うんちの後始末をしたりしてやっていたのに、餌を食べているときにちょっと餌の容器を動かそうとしたら、突然手に噛みつきやがった。おもいっきり頭をぶっとばしてやったが、手に傷が残った。おおかた、餌を取られるとでも思ったのだろう。バカ犬だ。しかし、犬の本能だから仕方がなかったのだろう。 つまりは、どんなにお世話をしても裏切られるときは裏切られるものだということ。世話してやってるとか思ってはいけないのですよ。そばにいるだけで充分こちらもいい思いをしているはずです。 |

|

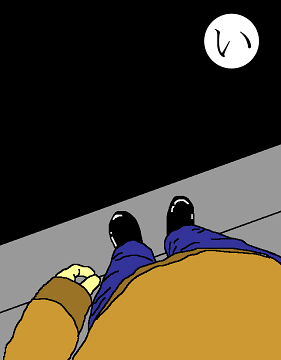

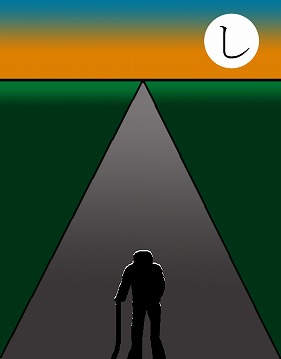

読み札 一寸先は闇 解説 最近で言えば、何といっても派遣切りでしょう。仕事も失い、寮も追い出された人々は今日も仕事探しをしていることでしょう。しかし、派遣社員というのはこういういざというときに解雇できるから導入されたわけで、派遣を解雇できないなら、それはもう派遣ではないわけです。派遣制度を認めた時点でこれは当然予想されたわけです。ではどうすればよかったか。 政治というのはこういうとき決定的に重要だということがわかります。 でも、だからこそ、今、政治に頼らず、自分で何ができるか考える必要があるのではないか。「夜明け前の闇が一番暗い」「天は自ら助くる者を助く」という言葉もある。開き直れるかどうかが決め手になるのではないか。 |

|

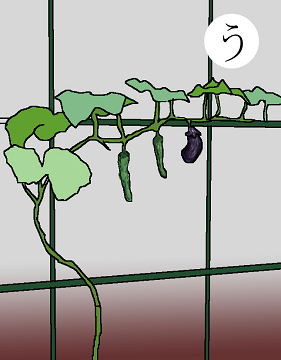

読み札 瓜の蔓に茄子はならぬ 解説 これは本当は何を言いたい諺なのか。ただ、違うものは違うと言っているだけなのではないか。平凡な親からは非凡な子は生まれないという意味だというが、瓜が平凡で、茄子が非凡だというのもおかしい。ただ、あるものが別のものになることはあり得ないということだろう。自分は自分であり、他人にはなれないということだ。とすれば、これはマイナスではなく、自己肯定の前向きなことわざではないか。自分以外になろうとして結局自分を見失うという人生の何と多いことか。ナスはつい最近まで食えなかった。回転寿司のナス漬けを食べてやっとナスのおいしさを知った。 |

|

読み札 得難きは時会い難きは友 解説 花の盛りは一瞬に終わる。花見に行ったときには既に散ってしまった後であったりする。まことに得難いものは時であります。だが、「花は盛りだけを見るものではない。散りしおれた後の庭などこそ見どころが多い」と言ったの兼好法師であった。時とはチャンスという意味であるとすれば、チャンスはそうそう得られるものではないが、満開に会うことだけをチャンスと思うのは浅はかだ。散ってしまった後の美しさに気づくことができれば、そこにもチャンスがあるということだ。マイナス志向と言いながらこれではプラスカルタではないか。 |

|

読み札 恩を仇で返す 解説 同じ絵を使い回してはいけませんね。あまりに手抜きですね。しかし、恩を仇で返すといえば、やはりこれしかないでしょう。飼い犬に手を噛まれるというやつです。世の中には恩を仇で返す奴がいかに多いことか。とかうそぶいてみても、実のところ私にはそういう体験はない。よくよく考えてみたら、私は誰かに恩を与えたことがないということに気づいた。人の世話をしたことなどないのだ。情けをかけたこともない。 「恩を仇で返されたこともない不人情」とでもいいましょうか。 つまり、恩を仇で返されたということは、それだけ、あなたがすばらしい人だという証拠ですよ。喜びなさい。 |

|

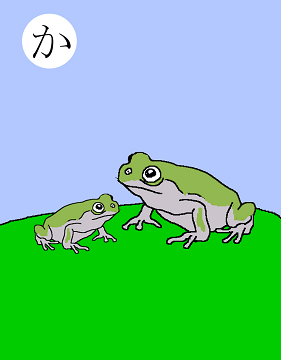

読み札 蛙の子は蛙 解説 蛙の子は蛙というのは、つまり、蛙の子はおたまじゃくしじゃない、という意味なのです。私はカエルグッズを好んで収集していますが、蛙の親子らしい置物がたくさんありますが、子どもの蛙はほとんどが親より一回り小さい蛙なのです。オタマジャクシが親蛙と並んでいる置物はほとんどありません。生物学的には蛙の子はオタマジャクシだけれども、世間的にはオタマジャクシは蛙の子として認められていないということです。オタマジャクシはいわば「醜いアヒルの子」というわけです。そうだ。この諺は、親に認知されなかった哀れな子どもの現実をつきつけている。頑張れ!おたまじゃくし!負けるな一茶ここにあり。 |

|

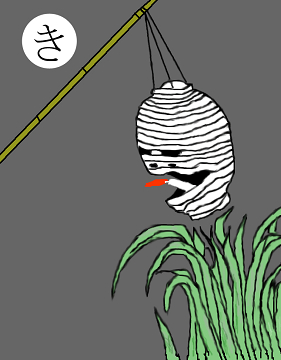

読み札 疑心暗鬼を生ず 不疑心暗記 解説 幽霊の正体見たり枯れ尾花。天井のシミも幽霊の顔に見えるし、破れた提灯はお岩さんの顔に見える。人はありもしないことに実体を見てしまう。掲示板への根も葉もない書き込みによって自殺してしまう人もたくさんいるのである。人は簡単に信じてしまう。おそるべし。 この諺をひっくり返して、「不疑心暗記」という標語を作ったことがある。疑うことなく暗記せよ、という意味だ。全ては暗記から始まる。百人一首や論語など暗記することによって体に文化が染みつくのである。 |

|

読み札 口は禍の門 解説 口は災いの元ともいう。駟も舌に及ばずということわざもある。いったん口に出した言葉は、4頭立ての馬車で追いかけても、追いつくことはできないという意味だ。天に向かってツバするというのもある。全ては自分に返ってくるから恐ろしい。 自分も全然そのつもりがないのに、ギャグで言ったことがそのまま受け取られて、一生恨まれるような事態に陥ったこともある。それから次第にしゃべるのが怖くなって無口になっていった。だが、しゃべるのが商売だから、いつも無口というわけにはいかない。そうなると、常に脚本を書いてからしゃべらなければならなくなり、退屈なしゃべりになってしまう。困ったものだ。 |

|

読み札 下衆の後知恵 解説 愚かな者は、必要な時に名案を出せず、事が終わった後になって役に立たない知恵を出すものだという意味。 会議なんかでも、だいたい終わったすぐ後にああいえばよかった、こういえばよかったと思いつくものである。時間をおいてから思いつくのならあきらめもつくが、会議が終わった直後も直後、まだみんな会議室から出ないうちに思いついたりするから始末に終えない。 そこで、課長のところへ「こうしたらいいんじゃないですかね」などと言いにいくと、「もう会議は終わったよ。ばか」と一蹴される。 どうせ私は下衆でげすよ。 |

|

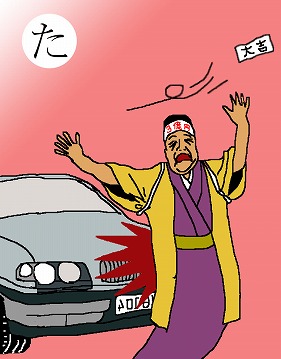

読み札 好事魔多し 解説 よいことや、うまい話には、いろいろと、邪魔が、入りやすいという戒め。 宝くじなんか当たった日にゃあ、後ろから車に追突されるわ、宝くじは風で飛ばされるわ、ろくな事がないというような塩梅でげす。あ、まだ下衆の後知恵を引きずっている。 好事家(こうずか)というのは変わった物事に興味を抱く人。物好きな人という意味で、昆虫が好きな人などが昆虫採集していると、必ず邪魔されるというわけで、これはもしかして、「好事家魔多し」という意味ではないかしらと思ったりする。 |

|

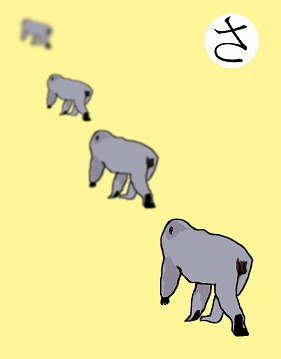

読み札 去るものは日々に疎し 解説 親しかった者同士でも、遠く離れてしまうと次第に疎遠となってしまうということ。または、亡くなってしまった人は月日が経つに従って忘れられて行くという意味。 猿ものは日々に疎し。 目の前にいなければ、それは死んでしまったのと変わらない。兄弟姉妹も、親子もすべて同じ。冷たいようだがそれが真実。遠い親戚より近くの他人というのも同じこと。 |

|

読み札 少年老い易く学成り難し 解説 時計を見る狂人という話がある。ある精神病院に入院している患者さんは、一日中時計を見ている。なぜそんなに時計を熱心に見ているのですかと尋ねると、「うるさい、話しかけるな、この一瞬も時が過ぎていくのだ。一秒も無駄にできないのだ」と言って時を惜しんで生きているという。我々の人生も同じだ。無駄な時間を削って何をやっているかと思えば、何にも役に立たない英会話を一生懸命やっていたりする。人生はプロセスが大事だ。永遠の未完成、これ完成である、などとうそぶきながら。 |

|

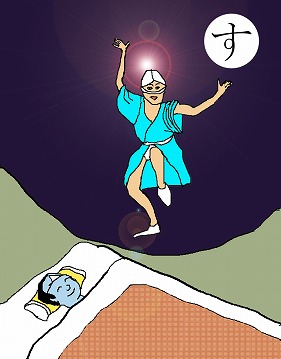

読み札 酔生夢死 解説 何のなすところもなく、いたずらに一生を終わること(広辞苑)。 だそうです。 酒を飲んで酔っぱらってどぶ板にはまってどぶの水を飲んで溺死したようなものです。 でも、もしかしてこれは最高の人生ではないでしょうか。何も考えずに歌ったり踊ったりして生きられたら最高。人間がものを考えているときはたいてい困ったことがあったときだ。何も考えずに生きたい。 「空想をのみ生活してかえって完全な現在の生活をば味わうこともせず、幾年かが空しく過ぎて漸くじぶんの築いていた蜃気楼の消えるのを見て・・」と書いたのは宮沢賢治だ。あの賢治でさえ自らの人生を酔生夢死と観じていたのだ。今日は賢治の命日9月20日。 |

|

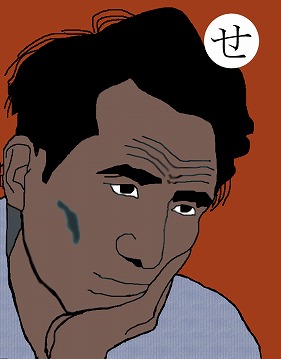

読み札 生年百に満たず、常に千歳の憂いを懐く 解説 太宰がそういう人だったというわけではない。ただ憂い顔がこのように絵になる人はちょっといない。ちょうどこれを書いている時、「愛妻と愛車と世界一周 足かけ10年、旅の間に三男一女」というアルゼンチン人の一家が日本に来た記事を見た。所持金35万円だとか。車が故障しても金を払ったことはほとんどないという。絵を売ったり、カレンダーを売ったりして糊口をしのいでいるらしい。どうやっても人は生きていけるんだなあと思う。しかし、いったん「憂いを懐」いてしまうと、それはもうアリ地獄なのである。 駄目だと思うと駄目なのである。大丈夫だと思うと大丈夫なのである。人間失格と思えば失格なのである。 |

|

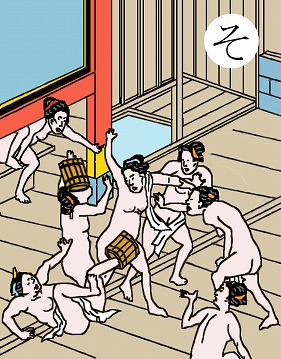

読み札 解説 喧嘩の仲裁をしようとして、喧嘩に巻き込まれてひじ鉄を食らったりする。この絵では、風呂屋の喧嘩をとめようとして、投げた桶が顔に当たっているところ。 とばっちりを受けるともいう。ヤクザの抗争に巻き込まれて拳銃で撃たれたり、病院で寝ていたら、ヤクザの親分と間違われて殺されたり、ヤクザがらみが多い。日常では、更年期障害か何かでやたら不機嫌な母親に延々と小言をもらったり、夫婦げんかで不機嫌になった先生に返事のしかたがわるかっただけで、切れられてやはり延々と立たされたり、といったこともこのことわざの範ちゅうか。 |

|

読み札 解説 絵は 「好事魔多し」の使い回しである。使い回しができるくらいに、ことわざは同じことをいろいろな表現で繰り返しているのである。これは戒めというよりも、予防線のようである。そもそもそんなに良いことはこの世にあるはずもなく、良いことがないという日常で安定しているのである。良いことがあると後で悪いことがないと安定しないような気がするのだ。人生はプラスマイナスゼロだという考えがどこかにある。高値安定というのがない。落語にも宝くじが当たってから一日として穏やかな日がなく、盗まれて初めて安らかな気持ちになる話がある。 そういえば、ひところバイオリズムというのも流行った。一ヶ月くらいの周期から六十年くらいの周期まであり、生まれる前にマイナス期があり、現世に好調波が来ていれば一生恵まれた人生を送れるというのだ。つまり、これも結局はプラマイゼロであり、死後の世界で、あるいは次の人生ではマイナスの人生が待っている。 |