-

- 峫偊曽偺拞怱偑揤偐傜抧傊崀傝偨偙偲偵側傝傑偡丅偮傑傝抧柺偺忋偱丄揤偐傜偺嶌梡傪庴偗偰斀墳偡傞傕偺偺榖偱偡丅偦傟偼揤偐傜徠幩偡傞梲婥偺検偺曄壔偵抧偑偳偆懳墳偡傞偐丄偲偄偆偙偲側傢偗偱偡丅

- 偮傑傝

- 揤偐傜偺嶌梡偲偼丄揤偐傜徠幩偝傟傞乪梲婥乫偺偙偲偱乪抔傔傞乫偲偄偆摥偒偱偡丅抧偺斀墳偲偼乪抔傔傜傟偨乫帠偵傛偭偰敪婗偝傟傞抧偺帩偮惈幙偱丄抔傔傜傟側偗傟偽椻偊偰偄偭偰偟傑偆摥偒傪丄抧偺帩偮乪堿婥乫偲偄偄傑偡丅

- 乣峫偊曽偺拞怱偑揤偐傜抧傊崀傝偨乣偲偼丄偙偺抔傔傜傟偰斀墳偡傞條巕偺偙偲偱丄帺慠尰徾偺婎杮揑側巇慻傒偲偟偰乪抧乫偲偄偄傑偡丅

- 夝傝傗偡偔偡傞偨傔偵丄榖傪嫟岺偺慜偵傑偱栠偟傑偡丅

- 偮傑傝丄抧媴偼帺揮傕岞揮傕偟偰偄側偄忬懺傪壖憐偟偰壓偝偄丅

|

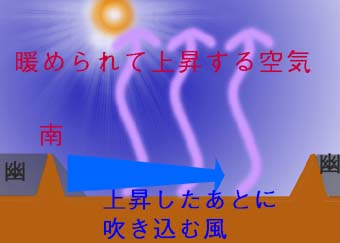

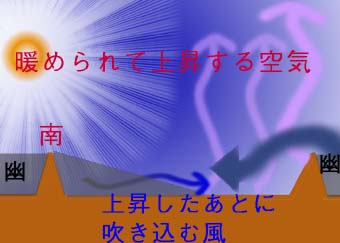

- 懢梲偺埵抲偑偢偭偲摨偠応崌丄抧柺偺忋偱偼忢偵擔偑摉偨偭偰偄傞応強偲摉偨偭偰側偄応強偑弌棃傑偡丅偱偼懢梲偺岝傪庴偗巭傔偨抧昞偱偼偳偆側偭偰偄傞偺偐偲偄偆偲丄傑偢擔偺摉偨偭偰偄傞晹暘偑抔傑傝傑偡丅擔偺摉偨偭偰偄傞応強偼偳偙偐偲偄偆偲丄暯抧傗嶳偺撿柺丄扟偺杒暻偱偡丅抧昞偺抔傑偭偨晹暘偼悈暘偑忲敪偡傞偨傔丄壓偐傜傕傗傕傗偟偨傕偺偑忋偑偭偰偒傑偡丅壗偐偑忋傊岦偐偭偰忋徃偟偰偄偔傛偆側姶偠側傫偱偡偹丅偦偟偰抧柺偑姡偄偰偒偰悈暘偑忲敪偑傗傓偲丄偍偺偢偲嬻婥傕姡偄偰偒傑偡丅偡傞偲姡偄偰寉偔側偭偨嬻婥偺屻偵丄擔偺摉偨傜側偄晹暘偐傜幖偭偨傛傝壏搙偺掅偄晽偑悂偒崬傫偱偒傑偡丅

|

偱偼丄偦偺帺慠尰徾偺棟桼傪屆揟偵媮傔傞偲

- 熖撿巕丒揤暥曆

- 揤抧偺彅尰徾乣栿暥傊

-

- 揤摴濰堳丄抧摴濰曽丅曽幰庡桯丄堳幰庡柧丅

- 摴丟婎弨偲偡傋偒傗傝偐偨丅

- 堳丟僀儞丄僂儞丄僄儞丂傑傞丅傑傞偄丅亙摨亜墌丅乽曽堳乮儂僂僄儞乯乮巐妏偲丄傑傞乯乿乽晄埲婯嬮丄晄擻惉曽堳亖婯嬮儝埲儛僘儞僶丄曽堳儝惉僗傾僞僴僘乿乲栃巕乴傑傢傝丅暆偺峀偝丅

- 曽丟巐妏丅巐妏偄丅巐妏偄斅丅仱傑偨丄揤偼墌宍丄抧偼曽宍乮巐妏乯偩偲峫偊傜傟偨偺偱丄戝抧傪曽偲偄偆丅亙懳亜墌丅乽曽宍乿乽婯嬮曽堳擵帄栫亖婯嬮僴丄曽堳僲帄儕僫儕乿乲栃巕乴

- 桯丟儐僂丂偐偡偐乮僇僗僇僫儕乯丅傎偺偐偱傛偔尒偊側偄偝傑丅亙椶亜尯乮僎儞乯丒尪乮僎儞乯丅乽桯尪乿丟偔傜偄乮僋儔僔乯丅傎偺偖傜偄丅亙懳亜柧丅亙椶亜埫丅

- 柧丟偁偒傜偐乮傾僉儔僇僫儕乯丅偁偐傞偄乮傾僇儖僔乯丅岝偑偝偟偰偁偐傞偄丅傛偔暔偑尒偊傞丅偼偭偒傝偟偰媈偆梋抧偑側偄丅亙懳亜埫丒崹乮僐儞乯丅乽柧埫乿乽柧敀乿乽寧柧惎婬亖寧柧儔僇僯惎婬僫儕乿乲憘憖乴乽恖椣丄柧墬忋亖恖椣丄忋僯柧儔僇僫儕乿乲栃巕乴乽恖擵惈埆柧後亖恖僲惈埆僫儖僐僩柧儔僇僫儕乿乲浃巕乴

- 揤偺摴濰偔堳丄抧偺摴濰偔曽丅曽偼桯傪庡傝丄堳偼柧傪庡傞丅

- 丂

- 柧幰揻婥幰栫丄惀屘壩濰奜宨丅

- 宨丟傂偐偘丅傂偐傝丅擔岝偵傛偭偰惗偠偨柧埫偺偗偠傔丅柧埫偵傛偭偰偔偭偒傝偲晜偒偁偑傞宍丅傑偨丄揮偠偰丄擔岝丅亙椶亜嫬乮働僀乯丆乮僉儑僂乯乮偝偐偄傔乯丅

- 柧偼婥傪揻偔幰栫丄惀傟屘偵壩傪奜宨偲濰偆丅

- 丂

- 桯幰娷婥幰栫丄惀屘悈濰撪宨丅

- 娷丟傆偔傓丅岥偺拞偵擖傟偰偔偪傃傞傪傆偝偖丅拞偵擖傟偰偁傜傢偵弌偝側偄丅愄偺憭楃偱丄幾婥傪偝偗傞偨傔嬍傪巰幰偺岥拞偵傆偔傑偣傞丅傑偨丄偦偺嬍丅拞偵偙傔傜傟偨堄枴丒撪梕丅

- 桯偼婥傪娷傓幰栫丄惀傟屘偵悈傪撪宨偲濰偆丅

- 丂

- 揻婥幰巤丄娷婥幰壔丄惀屘梲巤堿壔丅

- 巤丟傎偳偙偡丅庤慜偺暔傪岦偙偆傊墴偟傗傞丅偺傃傞乮僲僽乯丅偺偽偡丅偆偮傞丅挿偔偺傃傞丅傑偨丄偺傃偰偆偮偭偰偄偔丅亙椶亜堏丅乽巤槹拞扟亖拞扟僯巤儖乿乲帊宱乴

- 揻婥偼巤丄娷婥偼壔丄惀傟屘偵巤偼梲偱壔偼堿丅

- 丂

- 揤抧擵曃婥丄搟幰堊晽丄揤抧擵崌婥丄榓幰堊塉丅

- 搟丟偼偘傓丅偼偘偟偄乮僴僎僔乯丅偖偭偲嬞挘偟偰偄偒偍偄偙傓丅傑偨丄偦偺偝傑丅亙摨亜搘丅乽搟帶旘懘梼庒悅揤擵塤亖搟儞僨旘儀僶丄僜僲梼僴悅揤僲塤僲僑僩僔乿乲憫巕乴

- 堊丟側偡丅偁傞帠偵庤傪壛偊偰偆傑偔偟偁偘傞丅嶌堊偡傞丅乽堊惌埲摽亖惌儝堊僗僯摽儝儌僢僥僗乿乲榑岅乴丅偮偔傞丅偁傞暔偵庤傪壛偊偰丄偮偔傝偁偘傞丅乽堊崯帊幰懘抦摴屃亖僐僲帊儝堊儖幰僴僜儗摴儝抦儗儖僇乿乲栃巕乴丅偍偝傔傞乮儝僒儉乯丅偁傞帠偵庤傪壛偊偰偆傑偔傑偲傔傞丅乽桼栫堊擵斾媦嶰擭亖桼儎僐儗儝堊儊嶰擭僯媦僽僐儘儂僸乿乲榑岅乴丅側傞丅偁傞暔帠偑傕偲偺巔傪偐偊偰丄懠偺暔帠偵曄壔偡傞丅乽曄堊乿乽柍堊彫恖庲亖彫恖僲庲僩堊儖僐僩僫僇儗乿乲榑岅乴

- 榓丗傑傞偔傑偲傑偭偨忬懺丅乽暯榓乿乽挷榓乿乽榓堊婱亖榓儝婱僔僩堊僗乿乲榑岅乴乽抧棙晄擛恖榓亖抧僲棙僴恖僲榓僯擛僇僘乿乲栃巕乴偄偭偟傚偵夝偗偁偭偨偝傑丅傑偨丄惉暘偺堎側傞傕偺傪偆傑偔攝崌偡傞丅傑偨丄偦偺忬懺丅

- 揤抧偺曃婥丄搟偼晽傪堊偟丄揤抧偺崌婥丄榓偼塉傪堊偡丅

- 丂

- 堿梲憡敄丄姶帶堊棆丄寖帶堊杌丄棎帶堊柖丅

- 敄丟暔偺忋壓偺柺偑偡傟偡傟偵偔偭偮偄偰偄傞偝傑丅

- 杌丟僕儑僂丄僥僀丂偄側偢傑乮僀僫僤儅乯丅傑偭偡偖偵偺傃傞丄偄側傃偐傝丅乽棆杌乮儔僀僥僀乯乿偄偐偢偪乮僀僇僤僠乯丅墶偵偺傃偰傂傠偑傞丄棆柭偺梋塁丅棆柭偺偲偳傠偒丅

- 堿梲憡敄(偣傑傝偰)丄姶偼棆偲堊偟丄寖偼杌偲堊偟丄棎偼柖偲堊偡丅

- 丂

- 梲婥彑丄懃嶶帶堊塉業丄堿婥彑丄懃嬅帶堊憵愥丅

梲婥偑彑傟偽丄懃偪嶶偠偰塉業傪堊偟丄堿婥偑彑傟偽丄懃偪嬅傝偰憵愥傪堊偡丅

|

-

乽揤偺摴偼堳乿偮傑傝丄

- 揤偺嵼傝曽偲偟偰偼娵偔妏傗宲偓栚偺側偄忬懺偱丄

乽抧偺摴偼曽乿偮傑傝丄

- 抧偺嵼傝曽偼巐妏偔斖埻偺偼偭偒傝偟偨忬懺偱偡丅

乽巐妏偔斖埻偺偼偭偒傝偟偨忬懺偱偼桯傪乿偲偼丄

- 偮傑傝傕偲偼埫偄傕偺偱偡偑丄岝傪庴偗偨偲偙傠偱偼柧傞偔側傝丄偦偆偱側偄偲偙傠偱偼埫偄傑傫傑偱丄柧埫偺嫬栚偑偼偭偒傝偟偰偄傞偲偄偆忬懺傪偄偄傑偡丅偙偆偄偭偨偁傞嶌梡傪庴偗偨偲偒偵丄偦偺嶌梡傪庴偗偨晹暘偱偼壗傜偐偺斀墳傪帵偡偲偄偆尰徾傪丄庡偵抧偑戙昞偟偰偄傞偲尵偭偰偄傑偡丅

乽偦傟偵懳偟娵偔妏傗宲偓栚偺側偄忬懺偱偼柧傪乿偲偼丄

- 偮傑傝媴忬偺傕偺偼岝傪庴偗偰傕柧埫偺嫬偄偑濨枂偱斖埻偺尷掕偑擄偟偄偨傔丄揤傪宍偁傞暔偲偲傜偊傞傛傝傕岝偑曻幩忬偵奼偑傞偲偄偆條巕偱偲傜偊傑偟偨丅杮暥偺懳斾偑柧偲桯偱偁傝丄柧偲埫偲偄偆岝偺偁傞側偟偱偼側偄偙偲偐傜丄揤偲抧偼岝傪敪偡傞懁偲偦傟傪庴偗偰柧傞偔側傞懁偲偱懳斾偟偰偁傞傢偗偱偡丅桯偲偄偆敄傏傫傗傝偲偟偨偼偭偒傝偟側偄傕偺偵丄柧偲偄偆柧傜偐偵偡傞嶌梡傪巤偡偙偲偱丄嶌梡傪庴偗偨晹暘偑偦偺晹暘偺摿挜傪帩偭偰斀墳傪帵偡偲偄偆娭學惈傪丄庡偵揤偑戙昞偟偰偄傞偲偄偊傑偡丅

乽柧偼婥傪揻偔幰乿偲偼丄

- 柧偲偼嶌梡傪敪偡傞偲尵偆偙偲偺愢柧傪偟偰偄傑偡丅

乽惀傟屘偵壩傪奜宨偲濰偆乿偲偼丄

- 揤偑嶌梡傪敪偡傞偲偄偆忬懺傪丄壩偲偄偆嬶懱椺傪偁偘偰愢柧偟偰偄傑偡丅壩偼岝偲擬傪敧曽傊偲曻幩偟丄庴偗偨傕偺偼徠傜偝傟抔傑傝傑偡丅奜宨偲濰偆偲偼丄偙偺岝偲擬傪敧曽傊偲曻幩偟偰偄傞忬懺丄偮傑傝嶌梡偺敪嶶傪尵偭偰偄傑偡丅

乽桯偼婥傪娷傓幰乿偲偼丄

- 桯偲偼嶌梡傪庴偗傞偲偄偆偙偲偺愢柧偱偡偑丄揻偔偺懳斾偑娷傓偱偁偭偰媧偆偱偼偁傝傑偣傫丅偮傑傝扨偵媧偄崬傑傟偨傢偗偱偼側偔丄娷傫偩偙偲偵傛傝堄枴傪庴偗庢偭偨傢偗偱丄嶌梡偵懳偡傞憡墳偺斀墳傪曉偡忬懺傪帩偭偰偄傞傢偗偱偡丅

乽惀傟屘偵悈傪撪宨偲濰偆乿偲偼丄

- 抧偑揤偺嶌梡傪庴偗巭傔偰斀墳傪帵偡條巕傪丄悈偲偄偆嬶懱椺傪偁偘偰愢柧偟偰偄傑偡丅悈偼岝傪媧廂偟悈掙傪偒傜偒傜偲婸偐偣傑偡丅傑偨擬傪庴偗抔傑傞偙偲偱丄昘営搾営忲婥偲宍懺偝偊曄壔偝偣傑偡丅偙偙偱偼悈偑壩偵傛偭偰壏傔傜傟傞偲尵偆晹暘傪巊偭偰丄嵟傕扨弮側偲偙傠偩偗偺娭學惈傪愢偄偰偄傑偡丅撪宨偲濰偆偲偼丄岝傪媧廂偟悈掙傪婸偐偣傞偙偲偲丄偦偙偐傜怢媊偟偨偐偨偪偱丄擬傪庴偗抔傑傞偙偲偱宍懺偝偊曄壔偝偣偰偟傑偆悈偺斀墳惈傪尵偭偰偄傑偡丅

乽揻婥偼巤乿偲偼丄

- 嶌梡傪敪偡傞偙偲偱丄偦偺庴偗庢偭偨傕偺偵壗偐傪巤偡偲偄偆堄枴偱偡丅

乽娷婥偼壔乿偲偼丄

- 嶌梡傪庴偗庢偭偨晹暘偑壗偐傪巤偝傟偨偙偲偱丄庴偗庢偭偨晹暘偺惈幙傪帩偭偰斀墳偡傞偲尵偆偙偲偺愢柧偱偡丅壔偱偡偐傜悈偑昘傗忲婥偵宍懺傪曄偊傞傛偆偵丄嶌梡偲偄偆巤偟傪庴偗偨傕偺偑丄曄壔傪偟偨偙偲偱斀墳偑娤嶡偝傟傑偡丅

乽惀傟屘偵巤偼梲偱壔偼堿乿偲偼丄

- 堿梲暘椶偲偼丄偳傫側偙偲偵偮偄偰堿偲梲偵暘偗偨偐偲偄偆僥乕儅惈偑昁梫偱偡丅偦傟偵傛偭偰堿偲梲偵暘偗偨傕偺偺惈幙偲丄偦傟摨巑偺娭學惈傪柧妋壔偡傞傢偗偱偡丅偙偺応崌偼揤偑偁偭偰抧偑偁傞偙偲偱惗偠傞娐嫬曄壔傪丄斀墳偺偨傔偵嶌梡傪巤偡梲偲丄庴偗偨巤偟偐傜曄壔偲尵偆偐偨偪偱斀墳偡傞堿偲偵暘椶偟偰丄師偺婥徾偺敪惗偱愢柧傪偟傑偡丅

乽揤抧偺曃婥乿偲偼丄

- 揤偑巤偡嶌梡偑嫮偡偓偨傝抧偺曄壔偲偄偆斀墳偑抶傟偨傝偡傞忬嫷偱偡丅偦傟偼椺偊偽擔嵎偟偑嫮偡偓偰戝抧偑姡偒偒偭偨忬懺傗丄嶳傗塤側偳偱擔岝偑幷傜傟偰廩暘側嶌梡偑摼傜傟側偄偲偄偆丄峀斖埻偵抧昞柺偱偺斀墳偑偽傜偮偔帠傪尵偭偰偄傑偡丅

乽搟偼晽傪堊偟乿偲偼丄

- 偦偺巤偡嶌梡偲曄壔偲偄偆斀墳偑応強偵傛偭偰嵎偑弌偨応崌偱丄<揤抧擵曃婥堊晽>偱偼側偔<揤抧擵曃婥丄搟幰堊晽>偮傑傝<丄搟幰>偑堦偮壛傢傝傑偡丅嶌梡偑巤偡抧偺斀墳偵嵎偑弌偨偨傔<搟幰>偺忬懺偵側偭偰<堊晽>晽傪堊偡丄晽偑悂偗傞忦審偵側偭偨傢偗偱偡丅

- 偱偼<搟幰>偲偼壗側偺偐丄

- 捈愙偺堄枴崌偄偱偼姶忣偺搟傞偱偡偑丄帺慠尰徾偱偡偐傜暿偺堄枴偵側傝傑偡丅偄傢備傞乽帺慠偺搟傝偵怗傟傞乿偱偼廆嫵揑報徾傪帵偟偰偟傑偆偨傔丄偙偙偱偼棟桼偲偟傑偣傫丅搟偲偼搝楆偺搝偐傜弌棃偨暥帤偱丄搘傗淲偵弨偢傞惃偄傪偮偗偰帠傪惉偡偲偄偆堄枴偱偡丅媩偺淲偱偁傟偽嬶徾偱偡偑姶忣偺搟偱偁傞偨傔拪徾揑側斖埻偱丄撪埑偺崅偠偨忬嫷傪尵偭偰偄傑偡丅

|

偱偼偦偺丄晽偑悂偗傞忦審乣撪埑偺崅偠偨忬嫷乣偲偼丄

- 偙偺崁栚偺巒傔偺晹暘

- <偦偟偰抧柺偑姡偄偰偒偰悈暘偑忲敪偟側偔側傞偲丄偍偺偢偲嬻婥傕姡偄偰偒傑偡丅偡傞偲嬻婥偑姡偄偰寉偔側傞偨傔丄擔偺摉偨傜側偄晹暘偐傜幖偭偨傛傝壏搙偺掅偄晽偑悂偒崬傫偱偒傑偡>偱偡丅

- 偙偺暥愡傪愢柧偟偨偔偰丄傢偞傢偞屆揟傑偱撉傒壓偟傑偟偨丅偦偟偰偙偙偺晹暘偱偼丄偄傑偩揤偺夞揮偼巒傑偭偰偄傑偣傫丅<揤抧擵曃婥丄搟幰堊晽>偮傑傝戝抧偺抔傑傝壛尭偺偽傜偮偒偑崅偠偰晽偑悂偔忦審偑惍偆偲偄偆偙偲偺丄堿梲揥奐偐傜偺榖偱偟偨丅

|

-

|

堷偒懕偒丄乽揤抧偺崌婥乿偲偼丄

- 抔傑偭偰忋徃偡傞嬻婥丄偦偺墶偐傜晽偲側偭偰棳傟崬傓嬻婥丅偙偺嬻婥偺摦偒偼熖撿巕偑曇嶽偝傟偨崰偺擣幆斖埻丄惣埨丄棇梲傪拞怱偲偟偨拞尨偲屇偽傟傞巐嬌(搶嬌丄惣嬌丄撿嬌丄杒嬌)敧曽(搶丄搶撿丄撿丄撿惣丄惣丄杒惣丄杒丄杒搶)偺拞偱偺榖偱偡丅偦偺奜懁傪梲婥偺媦偽側偄悽奅乣栭偲摨偠乣抧偺堿婥偩偗偺悽奅乣桯偺忬懺乣恖奜杺嫬偲懆偊偰偄傑偟偨丅偦偙偐傜偐偡偐偲偐丄傎偺偐偱傛偔尒偊側偄偝傑偲偄偆堄枴偺桯偑丄桯尯偲偐桯楈偺傛偆側巊傢傟曽偵峴偭偨偺偩偲巚偄傑偡丅偝偰丄巐嬌敧曽偺丄嶳偺傓偙偆偺抔傔傜傟偰偄側偄嬻婥丄偮傑傝慡偔擔偵徠傜偝傟偰偄側偄帠偵側偭偰偄傞嬻婥偑丄旜崻傗嶳捀晅嬤偱拞尨偺抔傑偭偰忋徃偟偰偒偨嬻婥偵怗傟傑偡丅

- 熖撿巕丄氈宍曆偺嬨嶳

- 栃栧嶳

- (嶳惣徣媑導-锜惣徣媂愳導)

|

- 婒嶳(锜惣徣婒嶳導)

|

- 梤挵嶳(嶳惣徣懢尨巗)

|

- 懽嶳(嶳搶徣懽埨導)

|

- 墹壆嶳(嶳惣徣奯嬋導)

|

- 庱嶳(嶳惣徣塱郱導)

|

- 懢峴嶳(壨撿徣煄梲導)

|

|

|

- 懢壺嶳(锜惣徣壺堿導)

|

- 夛宮嶳(煷峕徣徯嫽巗)

|

敧曽偵埻傑傟偰偄傞偲偄偆傢偗偵偼偄偒傑偣傫偑丄杒惣偵嶳偑廤拞偟偰偄傑偡丅

- 熖撿巕偑偐偐傟偨熖撿(傢偄側傫)偼

- 妱偲撿曽偵埵抲偟偰偄傑偡丅斾妑揑抔偐側偺偱偡偑丄恄愬巚憐傪懡偔帩偭偰偄偨偨傔嶳妜怣嬄偺傛偆側晽廗偑偁偭偨傜偟偔丄嶳偼忋偵峴偔傎偳姦偔側傞偙偲傪抦偭偰偄偨傛偆偱偡丅梲婥偑嫮偄偼偢偺忋曽偑姦偄丅偙偺棟桼傪尰戙恖偑媮傔傞婥埑嵎偲偼偣偢偵丄嶳偺棤懁偺堿婥傪懡偔娷傫偩嬻婥丄偲偄偆傛傝堿婥偦偺傕偺偑昞懁偵擖傝崬傫偱偒偨偨傔偲峫偊傑偟偨丅嶳偵搊偭偨偲偒偵丄帺暘偺抔偐偄懅偑敀偔側傞偺傪尒偰丄嶳偐傜傢偒弌傞塤傪抔偐偄嬻婥偲椻偨偄嬻婥偑怗傟傞偙偲偲尒傑偟偨丅揤偺巤偟傪庴偗偰抔傔傜傟偨嬻婥偲丄抧偺堿婥偺傑傑偺嬻婥偑愙怗偡傞丄偦傟偑揤抧偺崌婥偱偡丅

|

乽榓偼塉傪堊偡乿偲偼丄

- 榓偲偼丄惈幙偺堘偆傕偺偑傑偲傑傝埀偆偙偲偱偡丅揤偺巤偟傪庴偗偰抔傔傜傟偨嬻婥偲丄抧偺堿婥偺傑傑偺嬻婥偑崌傢偝偭偨偺偪丄塤偑敪惗偟傑偡丅壢妛揑偵尵偊偽幖偭偨嬻婥偑椻傗偝傟偨偨傔丄懱愊偑廂弅偟幖搙偑朞榓偡傞丅偟偐偟熖撿巕摉帪偺恖偼偦偆偵偼峫偊側偐偭偨偲巚偄傑偡丅偨偩偦傟偼巊偆尵梩偑堘偆偩偗偱丄峫偊曽偼摨偠偱偟偨丅

- 側偤抔傑偭偨嬻婥偑忋徃偡傞偙偲傪抦偭偨偺偐丠偦傟偼塉忋傝偺偁偲丄傕傢偭偲幖偭偨傕偺偑抧柺偐傜暒偒忋偑傝丄抧昞偑姡偄偰峴偔偺傪尒偨偐傜偱偡丅偮傑傝嬻婥拞偺幖婥偵傛偭偰娤應偟偨偙偲偱偟偨丅偦偺幖搙傪娷傫偩嬻婥偑忋徃偟嬻偵岦偐偭偰奼嶶偟偰峴偔傢偗偱偡偑丄偦偺堦抂偑嶳偐傜偺堿婥偵怗傟丄塤偺敪惗偑巒傑傝傑偡丅塤偲偄偆巔偑栚偵尒偊偨抜奒偱丄揤偺嶌梡傪庴偗偰忋徃偟偨嬻婥偑嶳捀偺堿婥偲挷榓偟丄傕偲偺悈偵栠偦偆偲偡傞杮棃偺抧偺堿婥偵側偭偰偄傞傢偗偱偡丅嶳偐傜棫偪搊偭偨偐偺傛偆偵尒偊傞塤偑丄偦偺椫妔偵愙怗偟偨幖婥傪娷傫偩嬻婥傪庢傝崬傫偱丄悈傊偲栠傞抧偺堿婥偲側偭偰嬻慡懱偵奼偑傝揤傪暍偄傑偡丅偟偐偟塤偑棊偪偰偙側偄偺偼丄傑偩忋徃偡傞梲婥偵墴偝傟傞偐傜偱偡偑丄塤偑揤傪暍偄偒偭偰偦偺嶌梡傪抐偭偨偲偒丄忋徃偟偨幖婥偼塤偐傜塉偲偄偆幚宍壔傊偲揮偠丄抧傊偲曉傞傢偗偱偡丅偦偟偰丄抧柺偵塉偑棊偪偒偭偰塤偑惏傟擔偑偝偡偲丄傑偨幖婥偲側偭偰忋徃偟塤偲側傝傑偡丅偙偺弞娐傕娷傔偰丄揤抧偺崌婥偺榓偲側傝傑偡丅

乽堿梲憡敄(偣傑傝偰)乿偱偡偑

- 偙偺応崌偺乪敄乫偼敄偄偱偼側偔丄擏敄偺敄偱偡丅憡敄偲偼敆傝婑傞偙偲偱丄偦偺敆傝婑傝偺撪梕偱帺慠尰徾偺弌曽偑曄傢傝傑偡丅偲偙傠偱偙偺応崌丄堿偲梲偑敆傝婑傞偲偁偭偰丄偦偺慜偺揤抧偺曃婥傗崌婥偲偼堘偄傑偡丅

- 揤偲偄偆暔偺峔惉梫慺偱偁傞梲婥偲丄抧偲偄偆暔偺峔惉梫慺偱偁傞堿婥傪捈愙搚戜偵偟偰曃偭偨傝崌傢偝偭偨傝偲偄偆峫偊曽偱偼側偔偭偰丄堿婥偲梲婥偺傕偮僄僱儖僊乕偑僟僀儗僋僩偵姳徛偟偁偆偦偺弖娫傪嵶暘壔偟偨暔偲峫偊傑偡丅

偦偺偆偊偱丄

乽姶偼棆偲堊偟乿偲偼丄

- 尰戙偱尵偊偽僾儔僗偲儅僀僫僗偺堷偒崌偄偱偡丅

- 敆傝婑傞偙偲偵傛偭偰乪姶乫偠偨堿梲偑乪棆乫傪堊偟偨偲偼丄媫寖偵抔傔傜傟偰忋徃偟偨嬻婥偑乪桯乫偺傑傑偺梲惈傪懷傃偰偄側偄嬻婥偵怗傟偨偲偒丄偦偺惈幙偑嬌抂偵堘偆偨傔夁忚側斀墳傪婲偙偟傑偡丅偦偺斀墳傪婲偙偡敪抂傪乪姶乫偲偄偄斀墳偺寢壥傪乪棆乫偲偄偄傑偡丅梉棫偺帪偵撥偭偨嬻慡懱偑岝偭偨傝丄僑儘僑儘偲壒偑偡傞偲尵偆尰徾偺敪摦尨棟偑乪姶乫偱尰徾偦偺傕偺傪乪棆乫偲偄偄傑偡丅

乽寖偼杌偲堊偟乿偲偼丄

乪姶乫偑敪抂偲側偭偰尰傟偨斀墳偺搙崌偄傪乪寖乫偲偄偄丄偦偺搙崌偄偵墳偠偰乪杌乫偲偄偆尰徾偑敪惗偟傑偡丅撥偭偨嬻慡懱偑岝偭偰僑儘僑儘偲柭傞偩偗偱側偔丄堫嵢偑憱偭偨傝僶儕僶儕偲寖偟偄壒偑偟偰棊棆偡傞側偳偺尰徾偑婲偙傝傑偡丅傑偨丄乪寖乫偺搙崌偄偑崅偄偲丄岝偭偰壒偑偡傞傑偱偺帪娫偑抁偔側傞偙偲傕娷傑傟傞偲巚傢傟傑偡丅

乽棎偼柖偲堊偡乿丅

乪柖乫偲偼丄抔傑偭偰忋徃偡傞嬻婥偵娷傑傟傞悈暘偑丄忋嬻偵摓払偡傞慜偵幚宍壔偟偨傕偺偱偡丅乪棎乫偲偼丄傕偮傟偨忬懺傪堄枴偡傞尵梩偱偡偑丄梋傝偵幖搙偑崅偡偓偰忋徃偡傞偼偢偺嬻婥偑廳偔側傝丄偮傑傝梲偺揤嬻偵岦偐偭偰奼嶶偡傞嶌梡偑摥偐偢丄偝傜偵乪桯乫偱偁傞堿惈偺嬻婥偑愭偵抧昞傊偲捑傒崬傫偱偒偨偨傔偵丄嫹偄抧忋柺偱忋嬻偱塤傪惗惉偡傞傛偆側偙偲偑惗偠偰偟傑偭偨偲偄偆忬懺偱偡丅

乽梲婥偑彑傟偽丄懃偪嶶偠偰塉業傪堊偟乿丄

乽堿婥偑彑傟偽丄懃偪嬅傝偰憵愥傪堊偡乿丅

- 偙偺擇偮偼尵梩偦偺傑傑偵乪梲婥偑彑傟偽乫偲偼壏搙偑崅偗傟偽乪塉業傪堊偟乫

- 乪堿婥偑彑傟偽乫偲偼壏搙偑掅偗傟偽乪憵愥傪堊偡乫偲側傝傑偡丅

| 偙偙傑偱偑丄抧媴偑掆巭偟偨偲壖掕偟偰丄嵟傕僔儞僾儖側擔偑摉偨傞摉偨傜側偄偺乪梲乫偲乪堿乫偵傛偭偰惗偠傞帺慠尰徾偺愢柧偱偟偨丅 |

偙偺乪抧乫偲偄偆斖埻偼丄

- 儐乕儔僔傾戝棨偺搶敿暘偺偝傜偵撿敿暘傪巜偟偰偄偰丄乽拞尨乿偲尵偆尵梩偱嬫愗偭偨嫃廧壜擻斖埻傪偄偄傑偡丅

偦傟埲奜偵偼悽奅偑柍偔丄傕偟偁偭偨偲偟偰傕拞尨偺廃埻偼揤偺梲婥偺巤偟傪庴偗側偄悽奅乪桯乫偲偟偰偄傑偟偨丅

- 偮傑傝拞尨埲奜偼堿婥傪撪曪偟偨偩偗偺

- 乽帺慠偲偟偰偺妶摦傪掆巭偟偨悽奅乿

- 偲偄偆懆偊曽偱偟偨丅

|

-

|

- 拞尨 亂偪傘偆偘傫亃 乲峀偄栰尨偺拞墰丄偺堄乮曈嫬傗斬崙偵懳偟偰乯揤壓偺拞墰偺抧丅乴

拞崙偺挿峕埲杒偐傜墿壨拞棳堟傪拞怱偲偟偨抧堟丅焨乮偄傫乯丒廃側偳拞崙屆戙暥柧偺敪徦抧丅偺偪丄娍柉懓偺敪揥偵敽偄丄壺杒堦懷傪偝偡傛偆偵側傞丅

- 摿偵恅娍帪戙偺崙搒丟惣埨(挿埨)偼墿壨偺堦巟棳乽熗悈乿偺椉娸偵峀偑傞旍梹側墿搚崅尨偵偁偭偰丄婥岓偼壏榓偱偝傜偵燇燆梡悈楬偺惍旛偵傛偭偰乽梹栰愮棦乿乽揤晎(揤慠偺憼)偺崙乿偲偨偨偊傜傟傞旍梹側搚抧偵側偭偰偄偨丅恅娍帪戙偵偙偺墿搚暯尨偼娭拞暯尨偲傕屇偽傟偨丅偙偺抧偑搶偼敓扟娭丄惣偼嶶娭丄撿偼晲娭丄杒偼錔(偟傚偆)娭偵埻傑傟偰偄偨偐傜偱偁傞丅偦偺偨傔娭拞暯尨偼乽敧昐棦偺恅愳乿偲徧偝傟丄杒偲惣偲撿偺嶰曽偑嶳乆偵庢傝埻傑傟丄搶偺熗悈偺偦偦偓岥偩偗偑奐偄偰偄偨丅

- 側偍丄惣埨(挿埨)偼偐偮偰惣廃丒慜恅丒屻恅丒慜娍丒怴丒慜驸丒惣榘丒杒廃丒銨丒搨偺廫墹挬偺崙搒偑抲偐傟偨偲偙傠偱偁傞丅

|

偝偰丄偙偙偐傜崱傑偱偺偙偲傪摜傒戜偵偟偰堦擔偺曄壔偲巐婫偺堏傠偄傪峫偊傑偡丅

尵偄曽傪偐偊傟偽抧媴偑帺揮偲岞揮傪偟偰偄傞忬懺偺條巕偱偡丅

堦擔偺曄壔偲偼丄

- 搶偺嬻偑柧傞偔側偭偰丄擔偑徃傝抧柺傪徠傜偟偰偔傞偲挬偵側傝傑偡丅

- 懢梲偑撿曽偺忋嬻傊偲徃傝巒傔偰拫偲側傝丄惣偺嬻傊偲孹偒偒偭偰梉曽偲側傝丄捑傒偒偭偰栭偲側傝傑偡丅

- 偙傟偼揤偑帩偮婯懃揑側曄壔偱丄挬偺師偵梉曽偑棃偰偐傜拫偵側偭偨傝偟側偄傫偱偡偹丅

巐婫偺堏傠偄偲偼丄

- 堦擭娫偱丄堦擔偺拫偲栭偺帪娫偑摨偠挿偝偵側傞擔偼弔暘偲廐暘偲尵偭偰丄擭偵2夞偁傝傑偡丅弔暘偐傜彊乆偵拫偺曽偑挿偔側偭偰偄偒丄嵟傕拫偑挿偔側傞擔傪壞帄偲尵偄傑偡丅偙偺擔偼惓屵偺懢梲偺崅偝偑堦斣崅偔側傝傑偡丅壞帄傪嫬偵拫偑抁偔栭偑挿偔側偭偰偄偒丄敽偭偰擔偺弌擔偺擖傝偺抧揰偑撿曽偵側傝丄懢梲偺崅偝偑掅偔側偭偰偄偒傑偡丅拫栭摨偠挿偝偵側偭偰廐暘偲側傝丄彊乆偵栭偺曽偑挿偔側偭偰丄嵟傕栭偑挿偔側傞擔傪搤帄偲偄偄惓屵偺懢梲偺埵抲傕擭娫偱堦斣掅偔側傝傑偡丅偙偺擔傪嫬偵栭偑抁偔拫偑挿偔側偭偰偄偒丄摨偠偵側偭偨偲偒偑弔暘偱偡丅

- 偲偙傠偑偙偺帠偩偗偱偼乽巐婫偺堏傠偄乿偲偼尵偄傑偣傫丅乽巐帪偺曄壔乿偲偄偄傑偡丅崱偺愢柧偱偼揤偺婯懃揑側曄壔傪梾楍偟偨偩偗偱丄抧忋偺條巕偼岅傟偰偄傑偣傫丅

偱偼抧忋偼偲偄偆偲丄昁偢偟傕偙偺揤偺曄壔偵懳墳偟偰偄側偄偺偱偡丅

椺偊偽丄挬擔偑幩偟偰偐傜偡偖偵抔偐偔側傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅悽偺拞偑柧傞偔側偭偰偒偰丄偟偽傜偔偟偰偐傜壏搙偑忋徃偟偰偄偒傑偡丅拫偵偟偰傕偦偆偱偡偑丄懢梲偑恀忋偵偁傞惓屵傛傝擇帪崰偺曽偑抔偐偔丄壞応偵偄偨偭偰偼擔偑捑傫偱傕壏搙偑壓偑傜側偄偙偲偡傜偁傝傑偡丅

婫愡偵偟偰傕偦偆偱偡偑丄壞帄偺惓屵偵懢梲偑傎傏恀忋偵棃偨偐傜偲尵偭偰丄枅擭偦偺擔偑嵟崅婥壏偵側傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅偄偮傕傛傝抔偐偄搤傕偁傟偽丄愥偺懡偄擭傕偁傝傑偡丅

偙傟偑丄揤偑懢梲岝傪徠幩偟偰梌偊偨嶌梡偵懳偟偰偺丄抧偺斀墳偱偡丅

- 乽揤抧偺曃婥乿偲乽搟偼晽傪堊偟乿偺晹暘傪乽巐帪偺曄壔乿偱丄偮傑傝懢梲偑摦偔偙偲偱惗偠傞尰徾傪峫嶡偟偰傒傑偡丅

- 尰戙壢妛偱峫偊傞偲丄

- 晽偑悂偔棟桼偲偄偆偺偼婥埑偺嵎偱偡丅婥埑偺崅偄偲偙傠偐傜掅偄偲偙傠傊嬻婥偑堏摦偡傞偙偲偱晽偵側傝傑偡丅偙偺婥埑嵎偼偳偆傗偭偰惗偠傞偺偐偲尵偊偽丄壏搙嵎側栿偱偡丅壏搙嵎偼丄擔偑摉偨傞偲偙傠偲摉偨傜側偄偲偙傠偑偁傞偺偱惗偠傑偡丅擔偑摉偨偭偰抔傔傜傟偨嬻婥偑忋徃偡傞偲丄枾搙偑尭偭偰忋偐傜墴偝偊傞椡傕尭偭偰婥埑偑壓偑傝傑偡丅擔偑摉偨傜側偄偲偙傠偼丄嬻婥偑椻偊偰壓崀偡傞偨傔婥埑偑忋偑傝傑偡丅

- 偮傑傝崅婥埑偲偼栭偵惗偠丄掅婥埑偲偼拫偵嶌傜傟傞偺偱偡丅揤婥梊曬偱乪堏摦惈偺崅婥埑偑挘傝弌偟偰乫偲偄偄傑偡偑丄偙傟偼夝傝傗偡偔偡傞偨傔偺攝椂偱丄杮摉偼堏摦偟偨傝宍偑曄傢偭偨傝偡傞暔偱偼側偔丄偦偺応強偺嬻婥偺壏搙偲婥埑偑丄忋偑偭偨傝壓偑偭偨傝偟偰偄傞傫偱偡偹丅偦偙偵抧媴偺帺揮偲媴宍偱偁傞帠偺擔摉偨傝偺儉儔偱丄暋嶨側晽偺悂偒曽偲婥徾偑惗偠傞傢偗偱偡丅

|

- 傑偢嵟傕婫愡偑偼偭偒傝偟偰偄傞壞偲搤偺晽偵偮偄偰峫偊偰傒傞偲丄

- 壓偺恾偼3寧拞弡丄怺栭0帪慜屻偺杒搇幍惎偱偡丅

|

- 拞崙巚憐偲偟偰偺晽偺悂偔巇慻傒偼乽揤抧偺曃婥乿偲乽搟偼晽傪堊偟乿偺捠傝偱偡偑丄偙偺尨棟偐傜婫愡偵傛偭偰晽偺悂偔曽妏偑曄傢傞偙偲傪峫偊側偔偰偼側傝傑偣傫丅

- 拞崙偺屆戙恖偼嬼慠偑嶌傝忋偘偨偼偢偺帺慠偺嶻暔傪丄暔嵎偟偲偟偰旕忢偵忋庤偔妶梡偟偰偄傑偟偨丅

- 偦偺堦偮偱丄

- 杒嬌惎偺廃埻傪夞傞杒搇幍惎偺傂偟傖偔偺暱偑丄怺栭偵偦偺婫愡偺曽妏傪帵偡偲尵偆偙偲偱偟偨丅(懢堦)

- 偦偺曽妏偐傜悂偔晽偑丄偦偺婫愡偵偲偭偰偺晽偱偟偨丅

|

壞偺晽

|

|

|

- 壞偼丄嵟傕懢梲偑崅偔忋偑傞偨傔塭偑抁偔側傝丄擔徠帪娫偼挿偔側偭偰栭偑抁偔側傝傑偡丅

- 揤偐傜戝検偺梲婥偑崀傝拲偖偆偊偵丄抧柺偼峀斖埻偵偟偐傕挿偄帪娫徠傜偝傟傞傢偗偱偡偐傜丄幖婥傗嬻婥偑抁帪娫偱懡検偵忋徃偟傑偡丅偨偩撿曽偵偁傞偼偢偺嶳偺杒懁偺嬻婥偼丄擔偵徠傜偝傟偰偄側偄偨傔忋徃偣偢丄抔傔傜傟偨抧堟偵岦偐偭偰棳傟崬傒傑偡丅偦傟偑撿晽偲側偭偨壞偺晽偱偡丅壞偱悈偺弞娐偑寖偟偔側偭偰偄傞拞尨偺斖埻撪偐傜悂偄偰偔傞偨傔丄偁傞掱搙偺幖婥傪懷傃偰偄傞偺偑摿挜偱偡丅偝傜偵抧拞偵傕娷傑傟偰偄偨懡検偺悈暘偑忋徃偟丄乽榓偼塉傪堊偡乿偺尨棟傪傕偲偵丄偦偺暘偩偗昿斏偵塉偲側偭偰抧昞傊偲崀傝丄傑偨梲婥偵傛偭偰忋徃偡傞偲偄偆宱楬偱弞娐偟傑偡丅

|

| 壞偺晽偺摿挜偼撿偐傜悂偄偰偔傞偙偲偱偡偑丄拞尨撪晹偺擔偑廩暘偵摉偨偭偨嬻婥偺傒偱峔惉偝傟偰偄傞偨傔丄梲婥偑傆傫偩傫偵娷傑傟偰偄傑偡丅壞偺晽偑撿偐傜悂偔偺偼丄壓偺恾乪壞乫偺傛偆偵懢梲岝偵徠傜偝傟側偄晹暘偑丄偳偪傜偐偲偄偊偽撿偵尷掕偝傟偰偄傞偐傜偱偡丅 |

搤偺晽

|

|

|

- 搤偺拞尨偼懢梲偐傜徠幩傪庴偗傞斖埻偑嫹偔擔徠帪娫傕抁偔側傝傑偡丅偦傟偼懢梲偑撿偵孹偒掅偔側傞偨傔偱丄揤偐傜偺梲婥偼傂偠傚偆偵彮側偔側傝傑偡丅岝偺徠幩妏搙偑愺偄偨傔擔堿偺柺愊偑戝偒偔側傝丄擔偺摉偨偭偰偄傞斖埻偱偼嬻婥偺忋徃偑備偭偔傝偲側傝傑偡丅偦傟偱傕擔偑摉偨偭偰偄側偄強偐傜偺嬻婥偼棳傟崬傒丄偟偐偟偦傟偑偁傑傝偵備偭偔傝側偨傔丄晽偲偟偰偺擣幆偑弌棃傑偣傫丅

- 拞尨偺斖埻撪偱丄

- <擔偑摉偨偭偰忋徃偡傞嬻婥>乣

- <忋徃偟偨偲偙傠傊棳傟崬傓擔堿偺嬻婥>乣

- <傑偨抔傔傜傟偰忋徃偡傞嬻婥>乣

- 傪孞傝曉偡偆偪偵丄彊乆偵婥埑偑壓偑偭偰偒傑偡丅

|

- 幚偼拞尨慡懱偺偳偙傛傝傕嬻婥偺忋徃偺憗偄応強偑偁偭偰丄偦偙偼杒曽偺嶳偺撿幬柺偱偡丅偙偙偼妏搙揑偵懢梲偲懳柺偟懢梲岝偺徠幩妏搙偑悅捈偵嬤偄偨傔丄抧柺偑壞偺梲婥偺庴偗曽偵帡偰偄傑偡丅偦偺偨傔偙偺幬柺偺嬻婥偺忋徃偑憗偔丄嶳偺斀懳懁偺杒柺偵偁傞丄懢梲岝偺徠幩傪庴偗偰偄側偄堿婥偺懡偄嬻婥偼丄弶傔偺偆偪嶳偺旜崻晅嬤偱僄傾僇乕僥儞偺傛偆側朩偘傪庴偗偰撿幬柺懁偵擖傝崬傔傑偣傫丅

- 傑偨撿幬柺偺嬻婥偑忋徃偟偨偙偲偵傛偭偰丄偦偙偵偼暯抧偺嬻婥偑擖傝崬傫偱偒傑偡丅偟偐偟暯抧帺懱偺婥埑偑壓偑偭偰偔傞偺偱丄忋徃偟偨暘傪枮偨偡傎偳偺嫙媼偑偟偩偄偵弌棃側偔側偭偰偄偒傑偡丅偙偺杒曽偺嶳偺撿幬柺偺嬻婥偼忋徃偼偟偮偮傕嫙媼偑尭傝丄堦弖僄傾僇乕僥儞偺摥偒偑幐傢傟傑偡丅

- 偦偺偲偒嶳偺杒柺懁偺堿婥偺懡偄嬻婥偑丄偄偭偒偵棳傟崬傒傑偡丅偦傟偑杒晽偲側偭偨搤偺晽偱偡丅

- 搤偺晽偑杒偐傜悂偔偺偼丄挬偐傜梉曽傑偱偺懢梲岝偺徠幩斖埻偑娭學偟偰偄傑偡丅壓偺恾乪搤乫偺傛偆偵徠傜偝傟傞嶳偺幬柺偑丄偳偪傜偐偲偄偊偽杒曽偵尷掕偝傟傞偐偨偪偵側傞偐傜偱偡丅偟偐傕悂偄偰偔傞晽偼嶳傛傝岦偙偆偺乪桯乫偐傜偲壖掕偝傟偰偄傞偺偱丄傎偲傫偳堿婥偺傒偱峔惉偝傟偨丄姡偄偨椻偨偄晽偲側傝傑偡丅

- 搤偲偄偆婫愡偼丄揤偐傜偺梲婥偺徠幩検偑尭傝壏搙傕偁傑傝崅偔側傜偢丄偲傕側偭偰抧拞偺墱偺悈暘傕忋徃偑梷偊傜傟傑偡丅拞尨慡懱偑姡憞孹岦偵偁傞傢偗偱偡偑丄嶳偺幬柺偼悅捈偵嬤偄偐偨偪偱徠幩傪庴偗傞偨傔丄壏搙偲幖搙偺忬懺偑暯抧偲偼堘偭偨條憡傪尒偣傑偡丅偮傑傝乪抧柺偑壞偺梲婥偺庴偗曽偵帡偰偄傞乫傢偗偱偡偑丄暯抧偺偡偱偵姡偄偨嬻婥偑棳傟崬傓偨傔偵丄嬻婥偦偺傕偺偺幙偑忢偵壞偲摨偠偲偄偆傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅

- 搤偵掅抧偺嶳傪搊偭偰傒偰傕丄擔棴傑傝偼抔偐偔傕傢偭偲偟偨幖婥傪姶偠傑偡丅偙偺丄嶳偦偺傕偺偺嬻婥偑忋徃偟偰旜崻晅嬤偱斀懳懁偺堿婥偲愙怗偟偨応崌偼丄塤偑敪惗偟愥偵傕側傝偆傞傢偗偱偡丅搤偵愥偑崀傞偺偼乽堿婥偑彑傟偽丄懃偪嬅傝偰憵愥傪堊偡乿偺捠傝偱偡丅姡憞偟偨嬻婥偺曽偑懡偗傟偽塤偺敪惗偵偼側傜偢丄僄傾僇乕僥儞偺摥偒偵側傝傑偡丅

- 偦傟偲丄拞尨暯抧晹偱備偭偔傝偲偟偨嬻婥偺忋徃偑峴傢傟偰偄傞傢偗偱偡偑丄偙偺嬻婥偼忋徃偟側偑傜傛傝忋徃偺憗偄杒曽偺嶳偺撿幬柺傊偲堷偒婑偣傜傟偰偄傑偡丅偡傞偲撿曽偺嶳偺杒幬柺偺嬻婥偼嫊傠偵側傞偨傔丄撿偺嶳偺斀懳懁偺乪桯乫偺堿婥偑擖傝崬傫偱偒偰偟傑偄傑偡丅偦偆側傞偲晽偑悂偔偨傔偵昁梫側婥埑偺掅壓偑側偔側偭偰偟傑偄偦偆偱偡偑丄拞尨慡懱偑峀偄偨傔偵杒曽偺嶳偺撿幬柺偵傑偱偵偼丄塭嬁偑側偐側偐偍傛偽側偄偺偱偡丅

|

弔偲廐偵偮偄偰傕丄婫愡偑帩偮晽偺曽妏偑偁傝傑偡丅

- 弔偲廐偵嫟捠偡傞偙偲偼丄嵟傕嬌抂側條憡傪帩偮壞偲搤偺拞娫偱偁傞偲偄偆帠偱偡丅

- 堘偄偼偲尵偆偲乪抔偐偔側偭偰偄偔乫偐乪椓偟偔側偭偰偄偔乫偱丄偮傑傝揤偐傜徠幩偝傟傞梲婥偺検偑丄弔偼憹偊偰偄偒丄廐偼尭偭偰偄偒傑偡丅

|

- 弔偼梲婥偺検偑憹偊偰偄偔婫愡偱偡丅

- 師戞偵懢梲偑崅偔拫娫偺帪娫偑挿偔側傝丄壏搙偲幖搙偑擔憹偟偵偁偑偭偰偄偒傑偡丅崱傑偱徠傜偝傟偰偄側偐偭偨抧柺偑徠傜偝傟傞傛偆偵側傝丄嬻婥偺懳棳偑惙傫偵側偭偰偄偒傑偡丅暯抧偱偼擔岦偺斖埻偑撿傊偲峀偑傝丄擔傪庴偗傞杒曽偺嶳偺幬柺偼搶惣傊偲奼偑傝傑偡丅搤偵斾傋傞偲挬偺壏搙忋徃偑憗偔側傝丄偦傟偩偗嬻婥偺懳棳偑憗偔巒傑傝傑偡丅暯抧偲嶳偺幬柺偺梲婥偵懳偡傞斀墳偺嵎偼丄懢梲偑崅偔側偭偰偄偔偨傔師戞偵彫偝偔側傝傑偡丅

- 偦偺偨傔拞尨杒曽尷奅偐傜愭偺乪桯乫偐傜悂偒崬傓晽偑尭偭偰丄拞尨撪偺壏搙嵎偵傛傞懳棳偺晽偑惙傫偵側傝傑偡丅

|

- 廐偼梲婥偺検偑尭偭偰偄偔婫愡偱偡丅

- 偦傟偼懢梲偑掅偔側傝丄拫娫偺帪娫偑抁偔側偭偰偄偔偨傔偱丄壏搙傗幖搙偑壓偑偭偰偄偔偙偲偐傜妋擣偱偒傑偡丅暯抧偺擔偺摉偨偭偰偄偨晹暘偑擔堿偵側偭偰丄擔堿偼杒傊偲峀偑傝傑偡丅杒曽偺嶳偺擔傪庴偗傞幬柺偼丄杒偵岦偐偭偰斖埻傪嫹傔偰偄偒傑偡丅擔拞偺壏搙忋徃偼娚傗偐偵側偭偰丄梉曽偵媫寖偵壏搙偑壓偑偭偰埫偔側傞傛偆偵側傝丄栭娫偺椻偊崬傒偑憹偟傑偡丅拞尨撪偺嬻婥偺懳棳偼師戞偵娚傗偐偵側偭偰丄暯抧偲嶳偺幬柺偺梲婥偵懳偡傞斀墳偺嵎偼丄懢梲偑掅偔側偭偰偄偔偨傔師戞偵戝偒偔側傝傑偡丅

- 偦偺偨傔拞尨撪偺壏搙嵎偵傛傞懳棳偺晽偑娚傗偐偵側偭偰丄拞尨杒曽尷奅偐傜愭偺乪桯乫偐傜悂偒崬傓晽偑憹偊偰偄偒傑偡丅

|

- 晽偼抔偐偔側傞偵偟偨偑偭偰丄杒営杒搶営搶営撿搶営撿丄偲岦偒傪曄偊

- 丂丂丂姦偔側傞偵偟偨偑偭偰丄撿営撿惣営惣営杒惣営杒丄偲岦偒傪曄偊傑偡丅

|

- 偙傟偼撿偐傜偺晽偲杒偐傜悂偒崬傫偱偔傞晽偺検偺堘偄丄偦傟偲抧昞偑抔偐偔側偭偰偄偔偐姦偔側偭偰偄偔偐偵傛偭偰丄曄傢偭偰偄偒傑偡丅

- 搤帄偐傜抔偐偔側傞偵偟偨偑偭偰丄

- 拫偑挿偔懢梲偺崅搙偑崅偔側傞傢偗偱偡偑丄摨帪偵擔偺弌擖傝偺億僀儞僩偑搶惣傊偲奼偑偭偰偄偒傑偡丅偦傟傑偱姦偐偭偨搤偵斾傋栭傗柧偗曽偺椻偊崬傒偑榓傜偓丄偟偩偄偵擔偑幩偟偰偐傜偺壏搙忋徃傕憗偔側傝傑偡丅

- 擔偑弌偰嵟弶偵岝偺摉偨傞偲偙傠偼杒惣偺嶳偺幬柺偱偡丅偦偙偐傜師戞偵暯抧偺杒惣晹傪徠傜偟偰偄偒丄撿搶傊偲擔岦偑奼偑偭偰偄偒傑偡丅惓屵偺崰偵偼偦偺帪婜偺懢梲崅搙偵偟偨偑偭偰丄撿曽偺擔堿偺埵抲偑寛傑傝傑偡丅偦偺屻丄懢梲偼惣孹偟偰偄偒杒搶傊偲堏峴偟偰偄偭偨擔岦偼丄杒搶偺嶳偺幬柺偵岝傪巆偟偨偺偪偵撿惣偺嶳偺墱偵杤偟傑偡丅梉曽偐傜擔杤屻偵偐偗偰娚傗偐偵婥壏偑壓崀偟偰偄偒丄偦偺帪婜偵憡墳偟偨壏搙偺栭傪寎偊傑偡丅

- 偙偆偄偭偨堦擔偺宱夁傪壞帄偵岦偗偰曄壔偝偣偰偄偒丄偲傕側偭偰晽偑悂偄偰偔傞曽妏傕丄杒営杒搶営搶営撿搶営撿偲丄曄傢偭偰偄偒傑偡丅

偱偼丄側偤抔偐偔側傞偵偮傟偰杒晽偑搶宱桼偱撿傊偲堏峴偟偰偄偔偺偐丠

- 挬偺壏搙忋徃偑擔偵擔偵憗傑偭偰偔傞偨傔丄擔偵徠傜偝傟偨杒搶偺斖埻偐傜嬻婥偺懳棳偑巒傑傝傑偡丅

- 搤帄偵嬤偄帪婜偱偁傟偽丄晽偲偟偰抦妎偝傟傞傎偳偺嫮偝偵偼側傝傑偣傫偑丄弔暘傪夁偓偝傜偵壞帄傊偲嬤偯偔崰偵偼乪壞偺晽乫偺傛偆側懳棳偺嫮偝偑惗偠傑偡丅

- 暯抧撪晹偱偺懳棳偵傛傞晽偲偼暿偵丄杒曽偺乪桯乫偐傜堷偒崬傓晽傕偁傝傑偡丅

- 暯抧撪晹偺懳棳偑傑偩娚傗偐偱丄偟偐偟嶳偺幬柺偵摉偨傞擔嵎偟偱乪搤偺晽乫偺嶌梡偑偁傟偽丄偦偺嶳偺岦偙偆偐傜晽偑悂偒崬傓偙偲偼壜擻偱偡丅

- 偦偺擇偮偺晽偑崌傢偝偭偨偲偒偺晽椡偺僶儔儞僗偱丄曽岦偲嫮偝偑惗偠傑偡丅

- 屆戙偵偍偄偰乪儀僋僩儖乫偲偄偆奣擮偑偁偭偨偐偼晄柧偱偡丅

- 偨偩扨弮側椡妛儌僨儖側偨傔丄怐暔偲偐昍妡偗側偳壗傜偐偺嶌嬈傪捠偠偰丄帡偨傛偆側峫偊曽傪帩偭偰偄偨偙偲偲憐掕偟傑偟偨丅

弔偺晽偼丄擔憹偟偵挬偑憗偔側傞偙偲偲丄忔偠偰壏搙忋徃偑憗傑傞偙偲傗擔岦偺斖埻偑峀偑偭偰偄偔偙偲偱丄懢梲偑搶孹忬懺帪偐傜懳棳偺塭嬁傪庴偗弌偟傑偡丅偦偺懳棳偼弔暘偐傜壞帄偵岦偗偰嫮偔側偭偰偄偒丄偙傟偵傛偭偰晽偺岦偒偑搶曽宱桼偱撿傊偲堏峴偟偰峴偔傢偗偱偡丅

壞帄偺崰偼擔偺弌偐傜擔杤傑偱弸偄偺偱丄偄偮偱傕撿晽偑悂偗傞忬懺偱偡丅傕偟壞偐傜搤偵偐偗偰偺壏搙曄壔偑懢梲偺摦偒偵暯峵偡傞側傜偽丄枅擔彮偟偢偮壏搙偑壓偑偭偰偄偔偙偲偵側傝傑偡丅壞偺栭偵壏搙偑壓偑傝偒傜側偄偺偼拫娫偺壏搙偑曐壏偝傟傞偨傔偱偡偑丄偦偆側傞偲摿偵壞帄埲崀偺栭偺壏搙偼丄擔拞偺壏搙偺塭嬁偩偗偲尷掕偱偒傑偡丅

壞帄傪夁偓偰廐暘偵岦偐偄側偑傜丄懢梲偼掅偔側傝拫娫偼抁偔側偭偰偄偒傑偡丅壞帄傪夁偓偨偽偐傝偺崰偺栭偼丄慜擔偺拫娫偺塭嬁偺偨傔偵偦傟傎偳壏搙傕掅偔側傜偢丄偦偺偨傔挬傕姦偔側偄偨傔偵丄彮側偄壏搙忋徃偱拫娫偺壏搙偵摓払偟傑偡丅傕偟壞帄埲崀丄彮側偔偲傕棫廐埲崀偵擔憹偟偵壏搙偑壓偑偭偰峴偔側傜偽丄挬偺壏搙忋徃傕擔憹偟偵彮側偔側偭偰偄偔偙偲偵側傝傑偡丅偦傟偼揤偐傜偺梲婥偺徠幩偑擔憹偟偵尭偭偰偄偔偨傔偱丄挬偺壏搙傪忋徃偝偣傞嶌梡偑彮側偔側傞偐傜偱偡丅偟偐偟棫廐偐傜廐暘偵偐偗偰偼丄傑偩傑偩偁傞掱搙偺擔拞壏搙偑妋曐偱偒傑偡丅偦傟偼栭娫偵曐娗偝傟偨梲婥偵彆偗傜傟偨偐偨偪偩偲偄偊傑偡丅

偲偙傠偑擔憹偟偵梲婥偺検偼尭偭偰峴偔傢偗偱偡偐傜丄堦擔偺偆偪偱傕懢梲偺惣孹偑恑傫偱偔傞偲丄偦傟偵敽偭偰梲婥偺徠幩偼尭偭偰偄偒傑偡丅廐偺梉曽偼媫偵埫偔側偭偰壏搙偑壓偑傞偺偼偦偺偨傔偱偡丅

- 偙偆偄偭偨忬懺偑姦偔側傞偵偟偨偑偭偰恑傫偱偄偔偺偱丄

- 壞帄偐傜搤帄傊偲晽偺曽岦偼丄撿営撿惣営惣営杒惣営杒丄偲曄傢偭偰偄偒傑偡丅

偱偼丄側偤姦偔側傞偵偮傟偰撿晽偑惣宱桼偱杒傊偲堏峴偟偰偄偔偺偐丠

- 壞帄傪夁偓偨崰偼丄擔偺弌偐傜擔杤傑偱傎偲傫偳弸偄傢偗偱偡偐傜丄偄偮偱傕撿晽偑悂偗傞忬懺偱偡丅

- 栭偼拫娫偺壏搙偺塭嬁傪庴偗偰偦傟傎偳壏搙偑壓偑傝傑偣傫丅偦偺傑傑偺忬懺偱挬傪寎偊傞傢偗偱偡偐傜丄偡偖偵壏搙偑忋徃偟擔杤傑偱宲懕偝傟傑偡丅栭偵側偭偰戝抧偼椻傑偝傟傞偐偨偪偱挬傪寎偊傑偡丅師偺擔偼搤偵岦偐偆偨傔彮偟偩偗姦偄堦擔偵側偭偰偄傑偡丅慜擔偺拫娫偺壏搙偺塭嬁傪庴偗偨栭偑丄慜擔傛傝傗傗姦偄偼偢偺擔偺挬傪寎偊傞傢偗偱偡偐傜丄屵慜拞偺壏搙忋徃偼偦傟傎偳嬌抂偱偼偁傝傑偣傫丅偟偐偟梉曽偺埫偔側傞偺偲壏搙偺壓崀偼媫寖偵側偭偰偄偒傑偡丅偦偺偲偒偵偲偔偵擔偑偁偨偭偰偄傞杒搶偵岦偐偆懳棳偑梷偊傜傟乪桯乫偐傜悂偒崬傫偱偔傞杒晽偺塭嬁偑嫮偔側傝傑偡丅

- 偙偺忬懺偼廐暘傪夁偓偨崰偺屵屻偵偼婲偙傞傛偆偵側傝傑偡丅

偙傫側偵偆傑偔峴偔偺偩傠偆偐偲偄偆姶偠偱偡偑丄

- 婫愡偑弴挷偵曄壔偟偰峴偭偨帪偵婫愡偺晽偑悂偔偲偄偆傢偗偱偡丅

- 偦偟偰婫愡偺晽偑悂偔偙偲偱丄偦偺帪婜偑偦偺婫愡偵揔偟偨忬懺偐偳偆偐偑妋擣偱偒傑偡丅

- 乪婫愡偺晽偑悂偔乫偲偼丄偦偺婫愡偵揔偟偨婥岓偱偁傞偲尵偆偙偲偺尰傟偱偡丅

|

-

- 拞崙拞尨偺傛偆側峀偄抧堟偺応崌丄撿偲杒偱偼偐側傝偺婥岓丄傕偟偔偼婥壏偺嵎偑惗偠傑偡丅

- 杒曽偱偼杒晽偺塭嬁傪嫮偔庴偗丄撿曽偱偼懳棳偡傞晽偺塭嬁傪庴偗傑偡丅

偟偐傕抧偼丄徠幩傪庴偗偰偄傞応強偵傛偭偰傕斀墳偑曄傢傝傑偡丅

- 撿偵峴偗偽偄偔傎偳丄懢梲偑崅偔側偭偰婫愡嵎偑柍偔側偭偰丄梲偲偄偆惈幙偺塭嬁傪嫮偔庴偗傑偡丅

- 杒偵峴偔偲懢梲偼掅偔側傝丄婫愡偵傛偭偰擔徠帪娫偑戝偒偔曄壔偟傑偡丅揤偐傜偺梲偲偄偆惈幙偺塭嬁偑庛偔丄抧偑帩偮堿偺惈幙偑懡偔偆偐偑偊傑偡丅

撿偼丄婥壏偑崅偔憪栘偑惗偄栁傝塉偑寖偟偔崀傝傑偡丅揤傊偲岦偐偆椡偑懡偔摥偒丄悈偑忲敪偟偰崀傝拲偖偲偄偆弞娐傕惙傫偵側傝傑偡丅

杒偼丄婥壏偑掅偄偨傔憪栘偼偁傑傝怢傃偢丄栘偺巬梩傕嵶偔側傝傑偡丅塉傛傝傕愥偑崀傞傛偆偵側傝丄抧偵棷傑傞偲偄偆椡偺曽偑嫮偔摥偒丄抧拞偺悈暘傕憵偲偟偰抧柺傪搥傜偣偰悈偺弞娐偼梷偊傜傟傑偡丅

抧偼悈傪宱桼偟偰丄怉暔傪斏栁偝偣傑偨屚悐偝偣傞摥偒傪偟傑偡丅

椺偊偽悈偼丄梲偲偄偆嶌梡傪庴偗偨偲偒偵忲敪偟偰丄揤偵岦偐偆偲偄偆惈幙偑偁傝傑偡丅偦傟偲摨偠傛偆偵丄抧拞撪晹偺梴暘偲嫟偵怉暔撪晹偵媧偄忋偘傜傟偰丄巬梩傪斏栁偝偣傞偲偄偆摥偒傪偟傑偡丅揤偺梲婥(抔傔傞偲偄偆摥偒)偺嶌梡偐傜抧拞偺悈暘偼丄抧昞偐傜曻嶶偟偰幖搙傪嶌傞偲偲傕偵丄怉暔偺拞傪崻偐傜媧傢傟傞偐偨偪偱忋偑偭偰偄偒傑偡丅悈偼媧偄忋偘偨偙偲偱怉暔傪惉挿偝偣丄梩偑晅偒壴傪嶇偐偣傑偡丅側偤惉挿偡傞偐偲偄偆偲丄偦偺帪偵乪帬梴嶌梡乫偲偄偆摥偒傪帩偮梴暘偲偄偆偐偨偪偺乪婥乫傕媧偄忋偘傞偐傜偱偡丅

-

- 傗偼傝婫愡偵墳偠偨曄壔傪傒偣傑偡丅

- 偦偺傑偊偵

- 乪婥乫偺崁栚偱偼乽婥偼嶌梡偲斀墳偲偦傟偵弨偠偨曄壔傪惉偡尨棟乿傪帩偮僄僱儖僊乕偲擣幆偟

- 偦偺偆偊偱丄嶌梡傪庴偗傞偨傔偵暔幙偲偄偆偐偨偪傪宍惉偝偣傞偲偄偆摥偒傕丄偦偺暔幙偑嶌梡傪庴偗偰斀墳傪婲偙偝偣傞偲偄偆摥偒傕乪婥乫偱偟偨丅

- 傑偨偦偺乪嶌梡傪偡傞乫偲偄偆摥偒偺壛尭傕曄壔偟傑偡偟乪斀墳偺撪梕乫傕曄壔偟傑偡丅

- 偙偆偄偭偨尰徾偼丄怉暔偺惗堢忬嫷傪娤嶡偟偨帠偱摫偒弌偝傟偨寢榑偐偲巚傢傟丄偙傟傪杮棃偺抧偑帩偮摥偒偲峫偊傑偡丅

- 乪杮棃偺抧偺摥偒乫偲偼惗暔傪帬梴偡傞偺傕偦偺堦偮偱偡丅偙偺摥偒偼抧忋偵偦偺帬梴嶌梡傪捠偠偰憪栘偺杮姴傗丄庽栘偺梩傗壴偲偄偆乪宍乫傪敪惗偝偣傑偡丅

- 偦偺帬梴偲偄偆摥偒傪抧忋偵偄傞摦暔傗崺拵偼丄宍嶌傜傟偨怉暔傪愛庢偡傞偙偲偱庴偗巭傔傑偡丅帬梴偲偄偆僄僱儖僊乕傪庴偗偰偦傟偧傟摿挜揑側宍傪帩偭偨庬(偟傘)偑丄偦傟偧傟偺摿挜揑側惈幙傪敪婗偟偰惗柦妶摦傪塩傒傑偡丅

- 偦傟偑乪幙乫偱偡丅

- 乪宍乫偺宍惉傕乪幙乫偺敪婗傕丄抧偺帩偮帬梴偲偄偆乪婥乫偑摥偔偙偲偵傛偭偰峴傢傟傑偡丅

- 偙偺帬梴嶌梡傪乪抧偺婥乫偲偟偨偲偒偺抧忋偺惗暔偲抧偲偺娭學偼丄婫愡偵傛偭偰曄傢傞揤偺梲婥偺徠幩検偵墳偠傑偡丅抧忋偺惗暔偼丄偦偺帪偺揤偺梲婥偺検偵懳墳偟偮偮忬嫷偵墳偠偰斀墳傪曄偊傞乪抧偺婥乫偐傜塭嬁傪庴偗丄摿偵怉暔偑巐婫偺堏傠偄傪捠偠偰嵟傕僟僀儗僋僩偵尰偟傑偡丅

|

- 怉暔偑尰偡婫愡偺堘偄偲偼丄

- 弔偵側傞偲丄擔偑崅偔拫娫偑挿偔擔岦偑峀偑偭偰偄偒傑偡丅偦傟偼帪娫揑偵傕嬻娫揑偵傕幙揑偵傕梲婥偑憹偊偰偄偔帠偺尰傟偱偡偑丄抧偵惗偆怉暔偵傕偦偺塭嬁偑偁傝傑偡丅

- 梲婥偑憹偊傞丄偮傑傝揤偐傜偺嶌梡(抔傔傞偲偄偆摥偒)偺憹壛偱偡偑丄偦傟偵傛偭偰抧偺斀墳偼懀偝傟丄抧拞偱偼悈暘偲偦傟偵敽偭偨梴暘偺堏摦偑婲偒丄憪壴偼夎偑弌偰怢傃偰偄偒丄庽栘偱偼壴偑嶇偒巬梩傪奼偘傑偡丅

- 乪抧乫偲偄偆偐偨偪傪帩偭偨傕偺偑丄揤偐傜偺嶌梡傪庴偗偰乪梲乫偲偄偆斀墳傪偡傞丅偮傑傝杮棃帩偭偨摥偒傪敪婗偟巒傔傞傢偗偱偡丅

- 偦偺敪婗偺尰傟偑丄庽栘偑壴傪晅偗偨傝憪壴偺夎悂偄偨傝偡傞偙偲偱偡丅

|

|

- 恀壞偺弸偄偲偒偱傕丄抧拞偺悈暘偲梴暘傪媧偄忋偘偰偄偭傁偄偵奼偑偭偨巬梩偵偼丄弫偄偑偁偭偰惗偒惗偒偲偟偰偄傑偡丅梲婥傪庴偗偰怢傃傛偆偲偡傞憪栘偼丄偦傟偵敽偭偰抧拞偺悈偲梴暘偑忋偵岦偐偭偰堷偒忋偘傜傟丄偦偺壎宐傪庴偗偰巬梩傪奼偘偰偄偒傑偡丅擔偑偁偨傞偙偲偱梩偐傜悈暘偑偖傫偖傫偲忲敪偟偰偄偒傑偡偑丄摨帪偵抧拞偐傜偖傫偖傫偲媧偄忋偘傜傟傑偡丅偍偐偘偱偨偲偊墛揤壓偺捈幩擔岝偱傕屚傟偨傝晠偭偨傝偡傞偙偲偁傝傑偣傫偟丄巆偭偨梴暘偑偦偺椢傪偝傜偵擹偔偟傑偡丅偦傟偼抧拞偺堿婥偺乪椻傑偡乫偲偄偆嶌梡偑丄悈傗梴暘偺拞偵娷傑傟偰偄傞偐傜偱丄傛傝弸偔偰傕屚傟側偄偱偄傞梩傎偳偦偺堿婥偺嶌梡傪懡偔帩偭偰偄傑偡丅梩偺拞偵悈暘偲嫟偵擖偭偰偒偨梴暘偼丄怉暔偲偟偰偺杮棃偺塩傒傪敪婗偝偣傞偲偄偆堿婥偺嶌梡偲偟偰巆傝丄悈暘偺曽偼忲敪偟偰偄偒傑偡丅

|

- 梲婥惙傫側崅壏懡幖側搚抧偱偼傛傝惙傫偵媧偄忋偘傜傟傑偡丅抧拞偐傜忋偑偭偰偒偨梴暘偲偄偆宍偺堿婥偼丄堦曽偱偼怉暔偺帩偮惈幙傪彆偗丄堦曽偱偼崀傝拲偖梲婥偵懳峈偡傋偔乪椻傑偡乫偲尵偆嶌梡偱丄怉暔偲偟偰偺塩傒偺堐帩傪彆偗傑偡丅偦偺偨傔撿曽傗弸偄婫愡偺抧忋偺梩暔偼丄椻傑偡嶌梡偑偁傞偲尵傢傟傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

|

- 壞偐傜廐偵堏峴偡傞偲丄拫偺挿偝偑抁偔側偭偰懢梲偺埵抲偑掅偔側傝丄敽偭偰揤偺梲婥偺嶌梡偑尭偭偰偄偒傑偡丅梩偺愭乆傑偱峴偒撏偄偰偄偨悈暘偼丄彊乆偵峴偒搉傜側偔側傝傑偡丅偮傑傝搑拞傑偱偟偐峴偐側偔側傞偙偲偱丄梩偼峠梩偲側偭偰屚傟棊偪傞傛偆偵側傝丄壴偼幚偲側偭偰抧柺傊偲棊偪傑偡丅庬偼偙偺抜奒偱傑偩崀傝拲偖梲婥傪嬻拞偱庴偗丄偦偺撪晹偵曐娗偟傑偡丅憪壴偺巆崻傗媴崻偼抧昞偵弌偰偄傞晹暘偑屚傟棊偪偰偟傑偆偨傔丄傑偩偁傞掱搙拲偖梲婥偺塭嬁偐傜抧拞偺梴暘傪崻偺拞偵巆偟丄奜傊偲敪嶶偱偒側偄傑傑梲婥偺嶌梡傪曐娗偟傑偡丅

|

|

|

- 搤偵梩偑屚傟棊偪傞偺偼丄揤偐傜偺梲婥偺嶌梡偑尭偭偰丄抧拞偺悈偲敽偭偨梴暘偑忋偑傜側偔側傞偐傜偱偡丅媡偵峫偊傟偽抧偑尦乆曐桳偟偰偄傞丄壓偵崀偘傞傕偟偔偼摦偐側偄偲尵偆堿婥偺嶌梡偵傛傞傕偺偱偡丅偙傟偼搥傝晅偔姦偝偺抧忋偱丄昞柺愊傪尭傜偡帠偱姦偝偐傜偺塭嬁傪庴偗偵偔偔偡傞偲尵偆儊儕僢僩偵傕偮側偑傝傑偡丅

- 憪壴傕摨條偱丄抧忋偵偦偺巔偑尒傜傟側偔側傝傑偡偑丄崻傗庬丄媴崻偲尵偭偨忬懺偱丄弔偺夎悂偒偵旛偊傑偡丅抧拞偱傕悈傗梴暘偺摦偒偑巭傑偭偰偨偩姦偄偩偗偵側傝傑偡丅憵偑偍傝愥偑愊傕偭偰搥搚偺傛偆側忬懺偵側偭偰傕丄抧拞偵偲偳傑偭偨庬傗崻偼丄弔偵夎悂偔椡傪旛偊偰惗偒墑傃傞偙偲偑弌棃傑偡丅

|

- 搥偰偮偔姦偝偺抧拞偱丄搥傞偙偲側偔墇搤偱偒傞偺偼丄僊儕僊儕偺曐壏擻椡傪旛偊偰偄傞偲峫偊傑偟偨丅抔傔傞偐傜偵偼梲婥偺嶌梡偱偡偑丄偙偺嶌梡偼廐偵庬傗巆崻偺拞偵曐娗偝傟傑偡丅

- 偙偺梲婥偺曐娗丄傕偟偔偼曐壏偲偄偆忬懺偼丄抧柺偺忋偵懲愊偟偨棊梩偑曗偆偲峫偊偰偄偨偲巚偄傑偡丅

- 晠梩搚偺拞偵庤傪擖傟偨偲偒偺抔偐偝偱丄偙傟傪抦偭偨偺偱偼側偄偐偲憐掕偟傑偟偨丅

- 梲婥偺嶌梡偲撪曪

- 傕偟懢梲偑側偐偭偨傜丄抧忋偵偼抔傔傞偲偄偆堄枴偱偺梲婥偼懚嵼偟傑偣傫丅揤偐傜梲婥偺徠幩傪庴偗側偗傟偽丄抧忋偵偼堿婥偑帵偡忬懺偩偗偑偁傝傑偡丅偦傟偼憪傗栘偑屚傟棊偪偰丄悈暘偼搥偭偨姦偔偰恀偭埫側悽奅偱偡丅揤偺梲婥傪庴偗傞偙偲偱抧忋偺惗暔偼偦偺妶摦傪尠傢偵偟傑偡丅抧忋偑庴偗傞梲婥偺徠幩検偼婯懃揑偵曄壔偟傑偡偑丄慡偔柍偔側傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅搤偱偁偭偰傕栭偱偁偭偰傕揤偺梲婥偺塭嬁偼懚嵼偟傑偡丅堦偮偵偼曐壏偲峫偊傟偽夝傝傗偡偄偐偲巚偄傑偡丅揤偺梲婥傪懡偔庴偗傟偽丄偦偺暘偩偗壏搙偑忋徃偟傑偡丅彮側偔側偭偰偔傞偲偦偺暘偩偗抧偺堿婥偺嶌梡偱壏搙偑壓偑傝丄抧忋偺惗懱妶摦偼掆懾偟傑偡丅偟偐偟恀搤偺恀栭拞偵慡偰偺惗懱妶摦偑崻愨偣偢弔傪寎偊傜傟傞偺偼丄壏懚偝傟偨梲偺嶌梡偑巆偭偰偄傞偐傜偱偡丅

- 偦傟偑庬傗巆崻偵曐娗偝傟偨梲婥偺嶌梡偱偡丅

- 抔傔傜傟偨暔偼偡偖偵椻偊側偄丅偝傜偵廃埻傪壗偐偱曪傓偲傕偭偲挿偄帪娫抔偐偄丅戝偒偄暔傎偳椻偊偵偔偄丅偙偺帠偑丄抧昞偼搥偭偰偄偰傕孈偭偰偄偔偲抧拞偼抔偐偄偙偲傊偲偮側偑偭偰丄惗偒傕偺傪娷傔偨暔幙偼梲婥傪曐娗偱偒傞偲偄偆婯懃傪傒偮偗傑偡丅偙偺帠偑杒曽傗姦偄婫愡偺抧拞偺暔偼丄抔傔傞嶌梡偑偁傞偲尵傢傟傞棟桼偱偡丅

|

|

- 偱偼丄椻傗偡嶌梡偺抧偺堿婥偼偳偙偐傜棃傞偺偐丅

- 揤偺梲婥偲偼抧偑庴偗巭傔偨偙偲偱丄偦偺嶌梡偑妋擣偱偒傑偡丅懳偟偰抧偺堿婥偲偼丄抧斦傪娷傔偨抧忋偵懚嵼偡傞慡偰偺傕偺偑惈幙偲偟偰撪曪偡傞暔偱偁偭偰丄抧偑抧忋偺暔偵岦偗偰愊嬌揑偵敪偟偰偄傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅

- 偦偺偙偲偑丄乽柧偼婥傪揻偔幰乿乽惀傟屘偵壩傪奜宨偲濰偆乿乽桯偼婥傪娷傓幰乿乽惀傟屘偵悈傪撪宨偲濰偆乿乽揻婥偼巤乿乽娷婥偼壔乿乽惀傟屘偵巤偼梲偱壔偼堿乿偵側傝傑偡丅偦偟偰偦偺乽娷婥偼壔乿偲偼丄梲婥偵傛偭偰撪曪偝傟偨惈幙偑敪婗偝傟丄梲婥偺検偑彮側偗傟偽偦偺暘偩偗乪惈幙傪敪婗偡傞乫偲偄偆斀墳偼丄梷偊傜傟傞偲尵偆朄懃惈傪尵偭偰偄傑偡丅偦偺偲偒偺斀墳偼丄傛傝敪婗偝傟傞忬懺偑乪抔傔傜傟傞偱乫傛傝梷偊傜傟偨忬懺偑乪椻傔傞乫偵側傝傑偡丅

- 偮傑傝乪抧乫偲偼杮棃丄抔傔側偗傟偽椻偊偰偄偭偰偟傑偆惈幙偑偁偭偰丄偦偙偵乪揤乫偐傜偺嶌梡傪庴偗偨偲偒偵抔傑傞偙偲偑弌棃偰丄偦偺抔傑傝曽偵墳偠偰條乆側條憡傪尒偣傑偡丅偦傟偑抧昞偵偍偄偰偼婥岓傪嶌傝婥徾偲偄偆尰徾傪尒偣丄抧拞偵偍偄偰偼帬梴偲偄偆摥偒傪敪惗偝偣丄抧柺偺憪栘傪堢惉偟傑偡丅

- 乪揤乫偵傛偭偰嶌梡偝傟傞乪抔傔曽乫偵偼曄壔偑偁偭偰丄偦偺曄壔偵墳偠偰抧昞偼姦偔側偭偰弸偔側傝傑偨姦偔側傝傑偡丅偩偄偨偄摨偠傛偆側婥岓偵栠傞偲堦擭偲尵偄傑偡偑丄偦偺堦擭傪婥岓偱4偮偵嬫愗偭偰巐婫偲嬫暿偟丄奺婫愡偵乪抧乫偺惈幙偑偳偆敪婗偝傟偳傫側傆偆偵摥偔偐偺榖傪偙偙偱偟傑偟偨丅

- 偙傟傜偺偙偲偑丄偙偺乽抧偺愢柧乿偺僥乕儅偲側偭偰偄傞熖撿巕偺夝庍暥

- <巐婫偺曄壔偵傛偭偰枩暔偑堢傑傟偨>偺愢柧偲偟傑偡丅

|